「ビザ(査証)」と「在留資格」の違いとは?実は意味が全く異なります!

外国人材の採用を検討される中で

「ビザ」や「在留資格」という言葉を耳にする機会は多いかと思います。

しかし、この二つの用語、実は明確な違いがあるのをご存知でしょうか?

一見すると似ているように感じられますが、法的な意味合いや役割、さらには手続きを管轄する省庁まで、全く異なるものなのです。

もし、この違いを曖昧にしたまま採用手続きを進めた場合、申請がスムーズに進まないばかりか、場合によってはコンプライアンス上の問題に発展するリスクも考えられます。

外国人採用を成功に導くには、まず基本となる用語の正確な理解が欠かせません。

この記事は、日々外国人採用に携わる人事担当者の皆様を対象に

「ビザ(査証)」と「在留資格」の根本的な違いを、専門用語を極力使わず、5分で把握できるよう分かりやすく解説を進めます。

それぞれの定義や役割、手続きの流れ、そして採用実務における注意点まで、この記事を最後まで読めばきっと整理できるでしょう。今後の採用活動にぜひお役立てください。

目次

- まずは基本から「ビザ(査証)」とは何か?

- 日本での活動の根拠 「在留資格」とは何か?

- 【一目でわかる比較表】ビザ(査証)と在留資格の決定的な違い

- なぜ混同されやすい?「就労ビザ」という言葉の落とし穴

- 外国人採用における標準的な流れ COEが繋ぐビザと在留資格

- 【在留カードの見方】人事担当者が外国人採用時に必ず確認すべき4つの重要項目

- 【まとめ】ビザと在留資格の違いを理解し、適正な外国人雇用を進めるために

まずは基本から「ビザ(査証)」とは何か?

まず初めに、「ビザ」という言葉の法的な意味合い、すなわち「査証(さしょう)」について正しく理解を深めましょう。

一般的に広く「ビザ」と呼ばれているものには複数の意味合いが含まれることがありますが、入国管理の文脈で最も基本的な「査証」とは一体どのようなものなのでしょうか。

査証とは、日本へ入国を希望する外国籍の方のパスポート(旅券)が有効であり、かつ、その方がビザに記載された条件の下で日本に入国することに支障がない、ということを示す一種の「推薦状」です。

この査証は、海外に設置されている日本の大使館や総領事館といった在外公館が発行を担当しており、その管轄は外務省となります。

法務省が管轄する「在留資格」とは、この点で明確に異なります。

査証の主な役割は、日本に入国しようとする人物の身元や渡航目的を、入国前にあらかじめ確認することにあります。

しかし、ここで非常に重要な注意点があります。

査証を持っているからといって、必ず日本への入国が保証されるわけではない、ということです。

最終的な入国の許可判断は、日本の空港や港に到着した際に、法務省出入国在留管理庁の入国審査官によって行われます。

査証はあくまで、その入国審査を受けるための要件の一つに過ぎません。

また、査証には有効期間が定められていますが、この期間は「その日までに日本で入国審査を受けてください」という意味合いであり、日本国内に滞在できる期間を示すものではありません。

原則として、一度入国審査で使用されると、その査証の役割は完了します(数次査証など例外はあります)。

ここまでが、入国のための第一関門である「ビザ(査証)」の基本的な説明です。

次のセクションでは、日本国内での活動の根拠となる、もう一つの重要な概念「在留資格」について詳しく見ていきましょう。

日本での活動の根拠 「在留資格」とは何か?

さて、日本への入国のための「推薦状」にあたるビザ(査証)についてご理解いただけたところで、次はその先の段階、つまり日本国内での活動を支える法的な基盤となる「在留資格」について詳しく見ていきましょう。

外国籍の方が日本に滞在し、学び、働き、あるいは家族と暮らすためには、この在留資格が不可欠となります。

在留資格とは、外国人が日本に入国し、国内に滞在して特定の活動を行うことを法的に許可する資格を指します。

これは「出入国管理及び難民認定法」という法律に基づいて定められており、日本でのあらゆる活動の根拠となるものです。

査証が外務省の管轄であったのに対し、在留資格に関する手続きや管理は法務省、具体的にはその外局である出入国在留管理庁(通称:入管)が担当しています。

国内の法秩序に関わるため、法務省の管轄となっている点を押さえておきましょう。

在留資格の最も重要な役割は、外国人が日本国内で「何をして良いか(活動範囲)」そして「いつまで滞在できるか(在留期間)」を明確に定めることです。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格であれば、専門知識を活かした業務に従事できますが、単純作業は原則認められません。

また、「留学」の在留資格では学業が主目的であり、働くためには別途「資格外活動許可」が必要となるなど、資格ごとにルールが細かく決まっています。

日本に3ヶ月を超えて滞在する外国人の方には、「在留カード」というICチップ付きのカードが交付されます。

この在留カードには、氏名、国籍、生年月日といった基本情報に加え、保有している在留資格の種類、在留期間の満了日、そして就労が可能かどうかの制限などが明記されています。

在留カードは日本国内における公式な身分証明書であり、常に携帯する義務がありますので、採用時には必ず確認が必要です。

在留資格には多くの種類が存在し、大きく分けると「就労が可能な資格」「原則就労ができない資格」「活動に制限がない資格(身分系の資格)」などに分類できます。

どの在留資格を取得するかによって、日本での活動内容が大きく左右されるため、採用を検討する際には、候補者が持つ(あるいはこれから取得する)在留資格が、任せたい業務内容と合致しているかを確認することが極めて重要になります。

このように、在留資格は日本での生活や仕事の「許可証」そのものです。

次のセクションでは、今一度ビザ(査証)と在留資格の違いを整理し、より明確にその差異をご理解いただけるよう比較表を用いて解説します。

【一目でわかる比較表】ビザ(査証)と在留資格の決定的な違い

ここまで、「ビザ(査証)」と「在留資格」それぞれについて、その定義や役割、管轄する省庁などを詳しく見てきました。

両者が全く異なるものであることはご理解いただけたかと思いますが、ここで一度、その決定的な違いを表形式で整理し、より明確に比較してみましょう。

この表を頭に入れておけば、今後の情報整理や実務上の判断が格段にしやすくなるはずです。

| 比較項目 | ビザ(査証 – Sashō) | 在留資格(Zairyū Shikaku) |

|---|---|---|

| 主な目的・機能 | 日本への入国に関する推薦状の役割。入国前の事前審査。 | 日本国内での滞在および活動の法的根拠。滞在許可証。 |

| 管轄官庁 | 外務省(MOFA) | 法務省(MOJ) / 出入国在留管理庁(ISA) |

| 申請・発給/交付場所 | 原則として日本国外の日本大使館・総領事館 | 原則として日本国内の地方出入国在留管理局(または出入国港での上陸審査時) |

| 手続きのタイミング | 日本入国前 | 日本入国時または入国後(変更・更新時) |

| 主な証明書類 | 旅券(パスポート)へのシール貼付またはスタンプ押印 | 在留カード(中長期滞在者向け) |

| 有効性の意味合い | 記載された期日までに日本へ入国(上陸申請)する必要がある期間 | 許可された期間内、日本に滞在し活動することが認められる期間 |

| 主な役割の終了時点 | 原則として、日本の上陸許可を受けた時点 | 日本から出国する時点、または在留期間満了(更新されない場合)時点 |

このように整理すると、ビザ(査証)と在留資格が目的、管轄、タイミング、形態など、あらゆる面で異なるものであることがお分かりいただけるでしょう。

ビザはあくまで日本への入口に関わる手続きであり、入国後の日本での生活や就労の根拠となるのは在留資格です。

この根本的な違いを認識しておくことが、外国人採用を適切に進める上での大前提となります。

次のセクションでは、なぜこれほど明確に違うものが、世間一般では混同されてしまいがちなのか、その理由と背景について掘り下げていきます。

なぜ混同されやすい?「就労ビザ」という言葉の落とし穴

前のセクションの比較表で「ビザ(査証)」と「在留資格」が目的も管轄も全く異なる制度であることが明確になりました。

しかしながら、現実の社会では、これらの言葉が同じ意味合いで使われてしまう場面が非常に多いのが実情です。

一体なぜ、これほど明確な違いがあるにも関わらず、混同が起こりやすいのでしょうか。

その理由を探るとともに、特に注意が必要な「就労ビザ」という言葉の使われ方について解説します。

混同が起こる最も大きな理由の一つは、私たちの日常会話や報道における慣用的な言葉遣いにあります。

「留学ビザから就労ビザへ切り替える」

「配偶者ビザを取得する」

「ビザを更新する」

といった表現をよく耳にしますが、これらは法的に正確な表現ではありません。

それぞれ

「留学の在留資格から就労可能な在留資格へ変更する」

「日本人の配偶者等の在留資格を取得する」

「在留期間を更新する」

というのが正しい内容です。

あまりにも一般的に使われているため、専門家である行政書士ですら、便宜上お客様への説明の分かりやすさを優先して、あえて「ビザ」という言葉を使うケースもあるほどです。

また、手続き上の繋がりも混同を生む一因となっています。

特に、海外から中長期滞在目的で来日する場合、多くは日本国内で「在留資格認定証明書(COE)」の交付を受け、その後に海外の日本大使館等でCOEを提示して「ビザ(査証)」を申請するという流れを辿ります。

COEは在留資格の事前審査のようなものですから、この一連の手続きが「ビザ取得のプロセス」として一体的に認識されやすいのです。

パスポートに貼られるビザ(査証)のシールに、取得予定の在留資格名が記載されていることも、両者を同じものと捉えやすくさせています。

さらに「就労ビザ」という言葉自体が、混同を助長する代表例と言えるでしょう。

「就労ビザ」という名称の在留資格は、実は存在しません。

これはあくまで通称であり、一般的には「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」など、日本で働くことが認められている様々な「在留資格」の総称として使われています。

日常会話では便利かもしれませんが、採用手続きや入管への申請においては、必ず正式な在留資格の名称を用いる必要があります。

どの活動がどの在留資格に該当するのかを正確に把握することが重要です。

このように、日常的な言葉遣い、手続きの連続性、そして「就労ビザ」のような便利な通称の存在などが複合的に作用し「ビザ」と「在留資格」の混同が広く見られます。

しかし、採用担当者としては、この違いを明確に認識し、常に法的に正確な用語で理解・対応する姿勢が求められます。

次のセクションでは、実際に海外から外国人を採用する際の標準的な手続きの流れを、COEの役割と合わせて具体的に解説していきます。

外国人採用における標準的な流れ COEが繋ぐビザと在留資格

「ビザ(査証)」と「在留資格」の違い、そしてなぜ混同されやすいのかをご理解いただけたかと思います。

では、実際に海外に住んでいる外国籍の方を、日本で正社員など中長期的に雇用する場合、具体的にどのような手続きを踏むことになるのでしょうか。

ここでの鍵となるのが「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility、 通称COE)」です。

このCOEが、日本国内での手続きと海外での手続きをスムーズに繋ぐ役割を果たします。

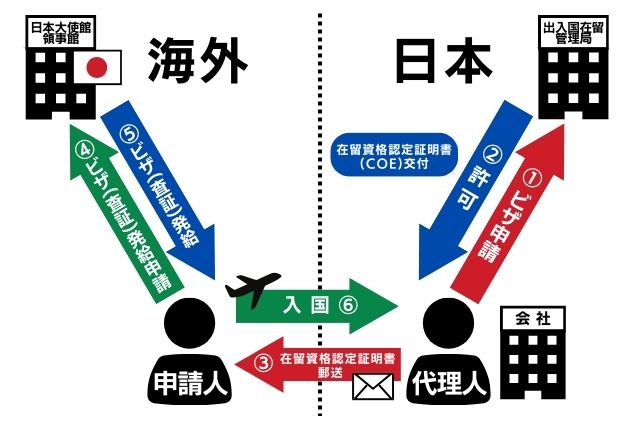

まずステップ1として、採用を決定した企業(受入れ機関)や日本にいる親族などが代理人となり、採用する外国籍の方のための「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を、日本国内の地方出入国在留管理局に対して行います。

申請者の居住予定地や受入れ機関の所在地を管轄する入管が申請先となります。

この段階で、雇用契約書や事業内容に関する資料、申請者の学歴・職歴を証明する書類など、取得を目指す在留資格の種類に応じた多くの書類を準備し、提出する必要が生じます。

このCOE申請こそが、実質的な在留資格の審査と言えるでしょう。

次にステップ2です。

出入国在留管理庁での審査の結果、日本での活動内容が在留資格の要件に適合すると認められれば、COEが交付されます。

交付されたCOE(紙または電子形式の場合もあります)は、速やかに海外にいる申請者本人へ送付しなければなりません。

通常、COEの有効期間は発行日から3ヶ月間ですので、この期間内に次のステップに進む必要があります。

ステップ3では、舞台は海外に移ります。

申請者本人が、受け取ったCOEと自身のパスポート、写真、ビザ申請書など必要書類一式を揃え、居住地を管轄する日本大使館または総領事館で「ビザ(査証)」の発給を申請します。

COEが提出されていることで、在外公館は法務省による事前審査が済んでいると判断しやすくなり、ビザ発給までの審査が比較的迅速に進むことが期待できます。

ステップ4で、在外公館での審査を経てビザ(査証)が無事に発給されると、通常はパスポートにシールなどが貼付されます。

そしてステップ5、いよいよ日本への渡航です。

申請者は、ビザが貼付されたパスポートとCOE(またはその提示手段)を持って、COEの有効期間内に日本へ到着します。

到着した空港や港では、入国審査官による上陸審査を受けます。ここで改めて入国目的などが確認されます。

最終ステップ6として、上陸審査で問題がないと判断されれば、入国が許可されます。

この許可と同時に、COEで認定された通りの「在留資格」と「在留期間」が付与され、パスポートに上陸許可の証印が押されます。

そして、日本に3ヶ月を超えて滞在する中長期在留者には、原則としてその場で「在留カード」が交付されます。

この瞬間をもって、ビザ(査証)の主な役割は終わり、日本での活動は新たに付与された「在留資格」に基づいて行われることになります。

このように、海外からの外国人採用プロセスにおいては、日本国内でのCOE取得手続きが先行し、それが海外でのビザ(査証)申請、そして最終的な日本入国時の在留資格付与へと繋がっていきます。

COEはまさに、国内の法務省(入管)と国外の外務省(在外公館)の手続きを橋渡しする重要な書類なのです。

次のセクションでは、採用担当者が実務で必ず確認することになる「在留カード」について、どこをどのようにチェックすべきか、具体的なポイントを解説します。

【在留カードの見方】人事担当者が外国人採用時に必ず確認すべき4つの重要項目

外国人採用の実務において、避けて通れないのが「在留カード」の確認作業です。

面接時や入社手続きの際、あるいは雇用後の在留期間管理など、様々な場面でこのカードを目にする機会があるでしょう。

在留カードは、その外国籍の方が日本に合法的に滞在し、活動する権利を持っていることを証明する重要な公文書です。

不適切な雇用や不法就労助長といったリスクを回避するためにも、人事担当者として在留カードのどこを、どのように確認すべきか、そのポイントを正確に把握しておく必要があります。

ここでは、特に重要な4つの確認項目を解説します。

まず第一に確認すべきは、「在留資格」の種類です。

在留カードの中ほどに記載されているこの項目を見れば、その方がどのような活動を行うために日本に滞在しているのかが分かります。

「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能」といった就労が可能な在留資格なのか、それとも「留学」「家族滞在」など原則就労が認められていない在留資格なのかを確認してください。

採用予定の職務内容と、許可されている在留資格の活動範囲が合致していることが大前提となります。

第二の重要項目は、「就労制限の有無」です。

在留資格欄の下あたりに記載があります。

「就労制限なし」と書かれていれば、原則としてどのような職種でも就労可能です(例:「永住者」「日本人の配偶者等」)。

「在留資格に基づく就労活動のみ可」とあれば、許可された在留資格の範囲内でのみ就労が可能です。

もし「就労不可」と記載されている場合(例:「留学」「家族滞在」)、原則としてそのままでは雇用できません。

この点をしっかり確認することが、不法就労を防ぐ上で非常に重要です。

第三に、必ずチェックしたいのが「在留期間(満了日)」です。

カードの表面下部に記載されているこの日付は、その在留資格で日本に滞在できる期限を示しています。

面接時に期限が近い場合は、更新手続きの予定を確認する必要がありますし、雇用後も定期的に満了日を把握し、期限前に更新手続きを促すなど、適切な管理が求められます。

期限切れのまま雇用を継続すると、不法就労となってしまいます。

第四のポイントは、カード裏面の「資格外活動許可欄」です。

これは、「留学」や「家族滞在」など、本来就労が認められていない在留資格の方がアルバイト等を行う場合に必要となる許可です。

もし、これらの在留資格の方をパートタイム等で雇用する場合は、この欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった記載があるか、必ず確認してください。許可なく就労させることはできません。

これら4つの項目は、在留カードを確認する際の最低限のチェックポイントです。

偽造カードへの警戒も怠らず、少しでも不審な点があれば、本人に確認したり、場合によっては出入国在留管理庁に問い合わせたりすることも検討しましょう。

適切な確認作業が、企業自身を守ることにも繋がります。

次章では、これまでの内容を総括し、ビザと在留資格の違いを理解した上で、適正な外国人雇用を進めるための心構えについてまとめます。

【まとめ】ビザと在留資格の違いを理解し、適正な外国人雇用を進めるために

本記事では、外国人採用に携わる人事担当者の皆様が押さえておくべき、「ビザ(査証)」と「在留資格」という二つの基本的ながら混同されやすい用語の違いについて、詳しく解説を進めてまいりました。

最後に、その核心となるポイントを改めて確認し、適正な外国人雇用を実現するための心構えをまとめます。

最も重要な点は、ビザ(査証)は日本への「入国のための推薦状」であり、外務省の管轄下で海外の日本大使館・領事館が発行するものであるのに対し、在留資格は日本国内での「滞在と活動を許可する資格」であり、法務省 出入国在留管理庁が管理する、全く別の制度であるという事実です。

ビザは入国審査の段階でその主な役割を終え、入国後の日本での法的地位を保証するのが在留資格となります。

海外から中長期的に人材を受け入れる際には、多くの場合、まず日本国内で「在留資格認定証明書(COE)」を取得し、その後に海外でビザ(査証)を申請、そして日本入国時に在留資格が付与される、という流れを辿ります。

COEは、この国内と国外の手続きを繋ぐ重要な役割を担っていることを理解しておく必要があります。

日常会話で広く使われる「就労ビザ」という言葉はあくまで通称であり、法的には存在しません。

採用においては、必ず「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」といった正式な在留資格の名称と、その資格で認められている活動範囲を正確に把握し、従事させる業務内容との整合性を確認することが不可欠です。

その確認に不可欠なのが「在留カード」であり、記載されている在留資格、就労制限の有無、在留期間、資格外活動許可の有無などを細心の注意を払ってチェックする習慣が、コンプライアンス遵守の観点から極めて重要です。

外国人雇用に関するルールや手続きは複雑であり、また法改正も行われます。

常に最新の正確な情報を入手し、法令を遵守する姿勢が、企業自身をリスクから守り、外国人従業員との良好な関係を築く基盤となります。

ビザと在留資格の違いという基本をしっかりと理解することが、その第一歩となるでしょう。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

関連するオススメ記事はこちら

- ドイツ人を日本で雇用する場合の学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|就労ビザの取得要件など行政書士が解説

- 上陸特別許可とは?上陸拒否されても日本に入国できる唯一の希望|その可能性と手続きを解説

- 在留カードを紛失してしまった場合の対処法は?再交付の方法を解説

- ロシア人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|スペシャリスト学位・就労ビザ要件を行政書士が解説

- 在留カードの記載事項変更|氏名・転職など住所以外の変更は入管へ14日以内に届出を!

- 出国命令とは?退去強制との違いと、対象者について徹底解説

- 特定技能外国人の転職支援について内容や注意点を解説|登録支援機関

- ベトナム人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?大学(Đại học)と短期大学(Cao đẳng)の要件と違いを徹底解説

- 指定書とは?パスポートに添付される書類、実は重要な書類なんです!

- 未来創造人材ビザとは|J-Find|特定活動

行政書士法人35

代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業

2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート