在留カードの住所変更はどのような手続きが必要か?引越し後14日以内に届出が必要です!

日本での新しい生活、引越しは心機一転のチャンスです。

しかし、外国人の方が日本で引越しをした場合、忘れてはならない大切な手続きがあります。

その手続きは「在留カードの住所変更」です。

「手続きはどこでするのか?」

「いつまでにやれば良いのか?」

「もし忘れたらどうなるのか?」

あなたの頭の中には、これらの疑問や不安が浮かんでいるかもしれません。

本解説ページでは、在留カードの住所変更に関するあらゆる情報を網羅的に、そして分かりやすくお届けします。

引越し後の14日以内という重要な届出期限、手続きを行う場所、必要な書類、そして万が一手続きを怠った場合のリスクに至るまで、専門家が具体的かつ丁寧に解説を進めます。

本解説を最後まで読めば、あなたは在留カードの住所変更手続きについて正確に理解し、安心して新生活のスタートを切れるでしょう。

なぜ必要?在留カードの住所変更は法律で定められた義務!

「引越しはしたけれど、在留カードの住所変更って本当に必要なの?」

そう軽く考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、在留カードの住所変更は、日本に住む中長期在留者にとって法律で定められた大切な義務です。

住所変更の義務をきちんと理解し、適切に対応する作業は、日本での安定した生活を送る上で欠かせません。どのような根拠があり、なぜ重要なのかを具体的に見ていきましょう。

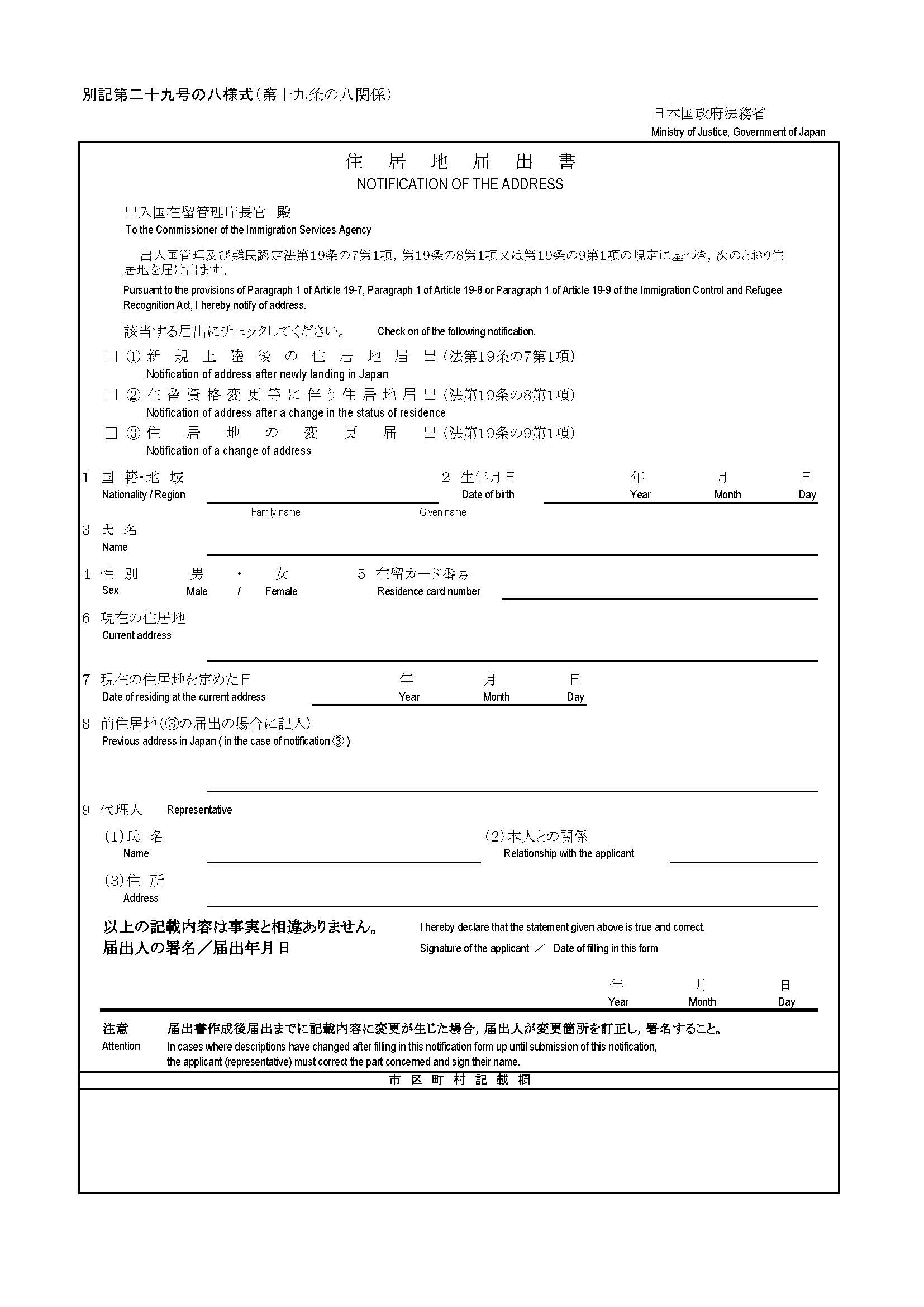

出入国管理及び難民認定法に基づく届出義務

在留カードを持つ中長期在留者の方が、日本国内で住居地を変更した場合、その新しい住居地を届け出る法的義務があります。

住居地の届出義務は、日本の「出入国管理及び難民認定法」(一般的に入管法と呼ばれます)の第19条の9などに明確に規定されています。

つまり、引越し後の住所変更手続きは、個人の判断で行うものではなく、法律によって定められた責任なのです。

引越し後14日以内!守るべき届出期限

住所変更の届出には、厳格な期限が設定されています。

具体的には、新しい住居地に移り住んだ日、つまり実際に引越しを完了して新生活を開始した日から数えて14日以内に、手続きを完了させなければなりません。

新しい住居地を定めた日からの14日以内という届出期限は非常に重要であり、必ず守る必要があります。うっかり忘れていた、ということがないように注意しましょう。

届出を怠るとどうなる?罰金や在留資格への影響

もし、正当な理由なく住所変更の届出を怠った場合、または定められた14日間の期限を過ぎてから届け出た場合には、様々な不利益を被る可能性があります。

例えば、在留期間の更新許可申請や、永住許可申請などを行う際に、過去の届出義務の履行状況が審査の対象となります。

住所変更の届出を怠っていた事実が判明すると、在留資格に関する重要な申請で消極的要因となりリスクが高まります。

単なる手続き忘れと軽視せず、誠実に対応する姿勢が求められます。

在留カードの住所変更、どこで手続きするの?

引越しをしたら在留カードの住所変更が必要なのは分かったけれど、一体どこへ行けば手続きできるのでしょうか。

手続き場所の正確な把握は、特に初めて住所変更をする方や、以前の手続きと変わっているかもしれないと不安な方にとっては重要な情報です。

間違った場所へ行って手間を増やさないためにも、正しい手続き場所をしっかり押さえておきましょう。

基本は新しい住居地の「市区町村役場」の窓口

在留カードの住所変更手続きは、あなたが新しく住むことになった市区町村の役所や役場の窓口で行います。

具体的には、住民票の移動に関する手続き(転入届や転居届)と同時に行われるのが一般的です。

重要なのは、地方出入国在留管理局、いわゆる「入管」の窓口ではないということです。

入管は在留資格の更新や変更、在留カードの新規交付や紛失時の再交付などを担当しますが、日本国内での引越しに伴う住所変更手続きは、市区町村の役所が窓口となっています。

市区町村の窓口で一元的に手続きできる仕組みにより、住民としての届出と在留カードの記載事項変更が一つの窓口で済むため、手続きが簡素化されています。

市区町村役場のどの課?(例:住民課、戸籍住民課など)

市区町村役場に到着したら、どの課へ行けば良いか迷うかもしれません。

在留カードの住所変更を含む住民異動の手続きは、一般的に「住民課」「市民課」「戸籍住民課」といった名称の部署が担当しています。

役場の総合案内やフロアマップで、「転入・転出・転居の手続き」や「住民登録」といったキーワードで窓口を探すと見つけやすいでしょう。

例えば、東京都葛飾区では戸籍住民課または区民事務所、大田区では本庁舎1階の戸籍住民課窓口または各特別出張所が担当窓口となっています。

お住まいの市区町村のウェブサイトなどで、事前に担当窓口の名称や場所を確認しておくと、当日スムーズに手続きを進められます。

引越しのパターン別!在留カード住所変更の手順を徹底解説

在留カードの住所変更手続きは、引越しの状況によって手順が少し異なります。

具体的には、今まで住んでいた市区町村から別の市区町村へ引越す場合と、同じ市区町村内で引越す場合とでは、役所で行う届出の種類が変わってきます。

それぞれのケースについて、手続きの流れを分かりやすく解説します。

ご自身の状況に合わせて、正しい手順を確認しましょう。

【ケース1】他の市区町村へ引越した場合(転出届 → 転入届)

現在お住まいの市区町村(A市とします)から、別の市区町村(B市とします)へ引越す場合の手続きは、2段階に分かれます。

まず、引越し前にA市の役所で「転出届」を提出します。転出届の手続きを行うと、「転出証明書」という書類が発行されます。

発行された転出証明書は、次にB市の役所で行う「転入届」の際に必ず必要となる重要な書類です。

転出届は、引越し予定日の約14日前から、または引越し後14日以内に行うのが一般的です。

そして、B市へ引越しを完了し、新しい住所に住み始めた日から14日以内に、B市の役所へ行きます。そこで「転入届」を提出し、併せて在留カードを提示すると、カードの裏面に新しい住所(B市の住所)が記載され、住所変更手続きが完了します。

【ケース2】同じ市区町村内で引越した場合(転居届)

同じ市区町村内で引越しをする場合、例えば同じC区内で別の住所へ移る場合の手続きは、比較的シンプルです。

同一市区町村内の引越しでは「転居届」を提出します。

転出証明書は必要ありません。

新しい住所に住み始めた日から14日以内に、C区の役所(またはその出張所など)へ行きます。

窓口で「転居届」を提出し、在留カードを提示すれば、カード裏面に新しい住所が記載され、手続きは完了です。

引越しする方全員の在留カードまたは特別永住者証明書を持参する必要がある点に注意してください。

【手続き完了の証】在留カード裏面への新住所記載

どちらの引越しパターンであっても、市区町村の役所で手続きが正しく完了すると、あなたの在留カードの裏面にある「住居地記載欄」に、新しい住所が記載されます。

職員の方が手書きで記入する場合もあれば、専用のプリンターで印字される場合もあります。

新しい住所の記載をもって、在留カードの住所変更手続きは正式に完了したことになります。

そして、市区町村での手続きが完了すれば、別途、地方出入国在留管理局へ住所変更の届出をする必要はありません。

住民票の異動手続きと同時に、入管法上の届出義務も果たしたと見なされるのです。

準備は万全?在留カード住所変更に必要な持ち物リスト

市区町村の役所で在留カードの住所変更手続きを行う際には、いくつかの必要な持ち物があります。

事前にしっかりと準備しておけば、窓口で慌てることなく、一度でスムーズに手続きを終えられます。

何を持って行けば良いのか、引越しのパターンや状況別に具体的に確認しましょう。

不足があると、再度役所へ足を運ぶ手間が発生するかもしれません。

必ず持っていくもの(引越しする方全員分)

まず、最も重要なのは、住所を変更する方全員の「在留カード」原本と「住居地届出書」です。

新しい住所は、持参した在留カードの裏面に記載されます。

コピーではなく、必ず原本を持参してください。

もしご家族で一緒に引越しされる場合は、その方々の在留カードも忘れずに持って行きましょう。

窓口へ行く人が持っていくもの

次に、実際に市区町村の窓口で手続きを行う方自身の「本人確認書類」が必要です。

ご自身の在留カードでも構いませんし、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、健康保険証なども本人確認書類として認められます。

窓口で誰が手続きをしているのかを証明するために準備します。

他の市区町村への引越し(転入)の場合に必要なもの

異なる市区町村へ引越してきた場合(転入)には、上記に加えて「転出証明書」が必須です。

転出証明書は、以前住んでいた市区町村の役所で転出届を提出した際に発行される書類です。

転出証明書がないと転入の手続きが進められませんので、絶対に忘れないようにしましょう。

持っている場合は持参するもの

もしあなたが「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちであれば、マイナンバーカードも持参してください。

マイナンバーカードにも住所が記載されているため、在留カードと同時に住所変更の手続きを行う必要があります。

手続きの際には、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁)の入力が求められる場合があります。

また、「国民健康保険証」に加入している方も、保険証を持参すると、住所変更に伴う手続きを同時に行える場合があります。

自治体によって取り扱いが異なる場合もあるため、事前に確認すると良いでしょう。

代理人が手続きする場合の追加書類(詳細は後述)

ご本人以外の方が代理で手続きを行う場合には、委任状などの追加書類が必要になります。代理申請に関する詳しい持ち物については、次の章で詳しく説明します。

「私の引越しパターンだと、具体的に何が必要?」

「マイナンバーカードの手続きも一緒にできるの?」

そんな持ち物に関する細かい疑問は、専門家に確認して万全の準備をしましょう。

本人が行けない場合【代理人による住所変更手続き】

在留カードの住所変更手続きは、原則として引越しをするご本人が市区町村の窓口で行う必要があります。

しかし、様々な事情で本人が直接窓口へ行けないケースも考えられます。

本人が窓口へ行けない状況のために、一定の条件を満たせば代理人による手続きも認められています。

誰が代理人になれるのか、そして代理申請にはどのような追加書類が必要になるのかを、具体的に解説します。

代理申請が認められるケースとは?

まず、申請者本人が16歳未満の子供である場合は、本人に代わって同居している16歳以上の親族、例えば父や母などが代理で手続きを行えます。

また、申請者本人が病気や怪我など、やむを得ない理由で自ら窓口に出頭できない場合も、同居の親族による代理申請が可能です。

病気や怪我といった「やむを得ない理由」には、通常、仕事が多忙であることや通学といった理由は含まれない点に注意が必要です。

診断書などでその状況を証明する必要がある場合もあります。

さらに、本人と同じ世帯に住んでいる親族であれば、本人の委任を受けて代理で手続きを行うことも一般的に認められています。

代理申請で必要な追加書類

代理人が住所変更の手続きを行う際には、前述した基本的な必要書類(在留カード、転出証明書など)に加えて、代理関係を証明するための書類が別途必要になります。

本人または同一世帯の親族以外の方が代理申請をする場合、申請者本人が作成した「委任状」が原則として求められます。

委任状には、誰が(委任者)、誰に(受任者である代理人)、どのような手続きを委任するのかを明確に記載し、委任者本人の署名または記名押印が必要です。

市区町村によっては指定の様式がある場合もあるため、事前に確認すると良いでしょう。

同一世帯の親族が代理する場合でも、窓口で本人との関係性を証明する書類(例えば、続柄が記載された住民票の写しなど)の提示を求められることがあります。

本人が病気で代理申請を依頼する場合は、申請者本人の病状を証明する医師の「診断書」の提出が必要となるケースが多いです。

そして、実際に窓口で手続きを行う代理人自身の本人確認書類(運転免許証、在留カード、パスポートなど、顔写真付きのもの)も必ず持参してください。

代理申請に必要な追加書類を不備なく準備する作業が、スムーズな代理申請の重要なポイントです。

特殊なケースの住所変更手続き

在留カードの住所変更は、一般的な引越し以外にも、いくつかの特殊な状況で必要となる場合があります。

例えば、日本に初めて来たばかりの方や、在留カードの裏面がいっぱいになってしまった場合などです。

特殊なケースでは、通常の手続きと少し異なる点があるため、事前に確認しておくと安心です。それぞれの状況に応じた正しい対応方法を解説します。

新規入国者の最初の住居地届出

日本に中長期の在留資格を持って初めて入国し、空港などで在留カードの交付を受けた(または後日交付される予定の)方は、日本で最初に住む場所、つまり住居地を定めてから14日以内に、その住居地を管轄する市区町村の役所・役場に届け出る必要があります。

新規入国者の最初の住居地届出は、日本における最初の住民登録となり、通常の転入届とほぼ同様の流れで行われます。

この届出をすることで、在留カードの裏面にあなたの最初の住所が記載されます。

在留カード裏面の住所記載欄が満杯になったら?

引越しを繰り返すなどして、在留カードの裏面にある住所記載欄が全て埋まってしまい、新しい住所を書き込むスペースがなくなってしまう場合があります。

住所記載欄が満杯になった場合、主に2つの対応方法が考えられます。

一つ目は、一部の市区町村で可能な「補助用紙(シール)」の貼付です。

在留カードに専用のシールを貼り、そこに新しい住所を記載する方法ですが、補助用紙の対応は全ての市区町村で行っているわけではありません。

例えば、東京都大田区では本庁舎のみでの取り扱いとされています。

注意点として、補助用紙を貼ると以前の住所記載が見えなくなる可能性があると言われています。

二つ目の方法は、地方出入国在留管理局で在留カード自体を新しいものに交換してもらう手続きです。

カードの交換には手数料として1,600円が必要となります。

新しいカードが交付された後は、改めてその新しい在留カードを持って市区町村の窓口へ行き、現住所の記載手続きを行う必要があります。

ホテルや住民票が置けない社宅など一時的な滞在先の届出

ホテル暮らしを長期間続ける場合や、研修施設、一部の社宅など、住民票を作成できない場所に一定期間滞在する中長期在留者の方も、その場所を入管法上の「住居地」として届け出る必要があるケースが存在します。

また、単身赴任などで住民票は実家に置いたまま、実際には別の場所に長期間住んでいる場合も、同様に入管法に基づく住居地の届出が求められることがあります。

「入管法のみの届出」という手続きは、住民票の異動を伴わないため、通常の住所変更手続きとは異なる扱いとなる場合があります。

例えば、大田区では本庁舎のみでの受付となるなど、手続き場所が限定されることもあります。このような標準的ではない居住形態の場合は、自己判断せずに、まず市区町村の窓口や出入国在留管理庁、または行政書士などの専門家へ相談し、適切な手続きを確認しましょう。

転入・転居届時に在留カードを提示できなかった場合

引越し先の市区町村で転入届や転居届を提出する際に、何らかの理由で有効な在留カードを窓口で提示できなかった場合、後日改めて、入管法に基づく住居地の届出が必要になることがあります。

住民票の手続きは完了していても、在留カードへの住所記載が済んでいない状態になるため、速やかに対応しましょう。

日本で出生し、後に在留カードを取得した子供の場合

日本で生まれた外国籍の子供が、後に出入国在留管理庁から在留カードの交付を受け、そのカードの住所欄が「未定(届出後裏面に記載)」となっている場合、子供の住居地を定めてから速やかに、市区町村の役所で住居地の届出を行う必要があります。

この届出により、子供の在留カードにも正式な住所が記載されます。

住所変更は在留カードだけじゃない!忘れてはいけないその他の手続き

引越しをすると、在留カードの住所変更以外にも、対応しなければならない手続きがいくつかあります。

住所変更関連の手続きを忘れてしまうと、大切な郵便物が届かなかったり、必要な行政サービスを受けられなくなったりと、日常生活に支障が出る可能性があります。

在留カードの住所変更と併せて、どのような手続きが必要になるのか、主要なものを確認しておきましょう。

スムーズな新生活のスタートのために、漏れなく対応することが肝心です。

まず、あなたが自動車やバイクを運転する場合、「運転免許証」の住所変更が必要です。

新しい住所地を管轄する警察署や運転免許センターで手続きを行います。

次に、生活に不可欠な「銀行口座」や「クレジットカード」の情報も更新しなければなりません。

各金融機関やカード会社のウェブサイトを確認するか、窓口、電話などで住所変更の方法を問い合わせましょう。

同様に、「携帯電話」や「インターネットプロバイダー」との契約についても、新しい住所を伝える必要があります。

公的な手続きとしては、「国民健康保険証」の住所変更も重要です。

多くの場合、市区町村の役所で在留カードの住所変更(転入届・転居届)と同時に手続きできますが、念のため窓口で確認してください。

また、お仕事をされている方や学校に通っている方は、それぞれ「勤務先」や「学校」にも引越しの報告と住所変更の連絡を忘れずに行いましょう。

自動車をお持ちの方は、「自動車検査証(車検証)」や「自動車保管場所証明書(車庫証明)」の住所変更も、運輸支局や警察署で別途手続きが必要です。

各種住所変更手続きを怠ると、重要な通知が届かないだけでなく、場合によっては罰則の対象となることもありますので、注意が必要です。

【まとめ】引越し後の在留カード住所変更は速やかに!安心な日本生活のために

日本で生活する中長期在留者にとって、引越し後の在留カードの住所変更手続きは、法律で定められた避けて通れない重要な義務です。

本解説ページでは、この手続きの全体像を詳しくご案内しました。

新しい住居地へ移ってから14日以内に、新しい市区町村の役所・役場の窓口で、住民票の異動(転入届または転居届)と併せて行うのが基本の流れです。

この手続きを怠ると、罰金が科されたり、将来の在留資格に関する審査で不利になったりする可能性があります。

引越しのパターン(他の市区町村への転入か、同一市区町村内での転居か)によって、旧住所地の役所で転出証明書が必要になるなど、手順に若干の違いがあります。

必要な持ち物としては、引越しする方全員の在留カード原本、窓口へ行く方の本人確認書類が基本です。

代理人による申請も一定の条件下で可能ですが、委任状などの追加書類が求められます。

また、在留カードの住所変更だけでなく、運転免許証や銀行口座など、他の重要な手続きも忘れずに行いましょう。

在留カードの住所変更手続きは、一見すると少し面倒に感じるかもしれません。

しかし、事前の準備と正しい知識があれば、スムーズに完了できます。

あなたの日本での生活基盤を確かなものにし、安心して日々を送るために、引越し後は速やかに、そして正確に手続きを進めるよう心がけてください。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

関連するオススメ記事はこちら

- 特定技能で家族の呼び寄せはできるのか?|要件・必要書類について徹底解説

- 外国人雇用状況の届出とは?ハローワークへの手続き完全ガイド

- 特定活動46号ビザとは?要件や技人国(ぎじんこく)ビザとの違いについて

- ワーキングホリデービザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更方法

- ドイツ人を日本で雇用する場合の学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|就労ビザの取得要件など行政書士が解説

- ビザ申請を行う入管の場所はどこ?管轄と問い合わせ先を解説

- 宇宙ビジネスで外国人を雇用する方法について|技術人文知識国際業務|就労ビザ

- 中長期在留者とは?|対象者は「在留カード」「住民票」が作れます!

- 【在留資格認定証明書交付申請(COE)】海外から外国人を呼び寄せる方法と流れについて

- 【2026年4月入社】就労ビザへ変更を予定している留学生の方へ

行政書士法人35

代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業

2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート