インドネシア人を日本で採用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?大学・ディプロマ・専門高校を徹底解説

経済成長が著しいインドネシアから、優秀な若手人材を採用したいと考える企業は少なくありません。しかし、候補者の経歴書を見て、その手が止まることはないでしょうか。「大学(S1)は良いとして、ディプロマ(D3/D4)や専門高校(SMK)卒の場合、日本の就労ビザは取得できるのか?」これは、インドネシア人材の採用における、非常に重要かつ複雑な問題です。

この記事では、インドネシアの多様な教育制度が、日本の厳格なビザ要件のもとでどのように評価されるのかを、専門的な視点から解き明かしていきます。学士号からディプロマまで、それぞれの学歴が就労ビザ申請でどのように扱われるのか、そして採用を成功させるために何をすべきかを具体的に解説します。

採用候補者の学歴を正しく評価し、自信を持って採用プロセスを進めるために、ぜひ本記事をお役立てください。

目次

採用担当者が知っておくべきインドネシア教育制度の基礎知識

インドネシア人材の学歴を正しく評価するには、まず現地の教育制度の全体像を掴むことが不可欠です。この章では、就労ビザの要件を理解するための前提知識として、インドネシア教育制度の骨格を解説します。

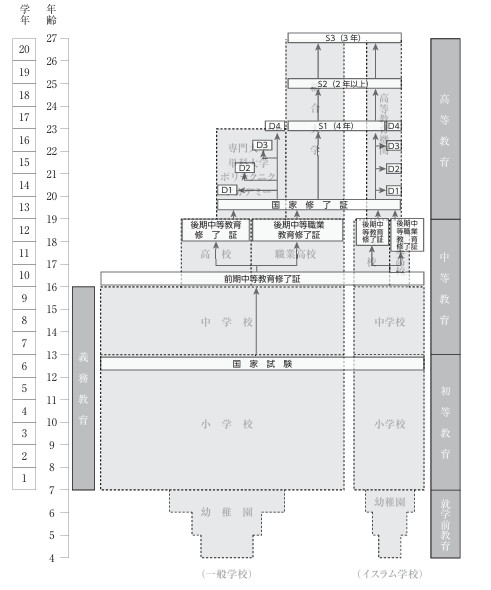

基本は「6-3-3制」だが多様な学校が混在

インドネシアの基本的な学校制度は、日本と同じ「6-3-3制」です。つまり、小学校6年、中学校3年、高校3年という構成になっています。しかし、その運営主体は一つではありません。教育・文化・研究・技術省が管轄する一般の学校の他に、宗教省が管轄するイスラム系の学校(マドラサなど)も存在するのが大きな特徴です。この二元的な構造が、教育の多様性を生んでいます。

「高等教育」の種類が重要:大学、ポリテクニック、専門高校

採用時に特に重要となるのが、高校以降の教育課程です。インドネシアの高校は、大学進学を目指す一般的な「高等学校(SMA)」と、卒業後の就職を主眼に置いた3年制の「専門高校(SMK)」に分かれます。さらに、その先の高等教育機関も多様です。総合大学(Universitas)や工業大学(Institut)、職業教育に特化したポリテクニック(Politeknik)など様々な種類が存在します。これらの機関が授与する学士(S1)やディプロマ(D3/D4)といった資格が、日本のビザ審査でそれぞれ異なる評価を受けることになります。

インドネシアの教育制度の骨格をご理解いただけたでしょうか。これらの多様な学校や資格が、実際のビザ申請でどう判断されるかが次の問題です。

インドネシアの学歴は日本の就労ビザで認められるか?

ここからは、この記事で最も重要なテーマを解説します。インドネシアの多様な学歴が、日本の専門職向け在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすのかどうか、その評価基準を一つずつ見ていきましょう。

結論:学歴の種類によって評価が大きく異なる

まず結論として、インドネシアの学歴が就労ビザで認められるかは、卒業した教育機関の種類によって評価が大きく異なります。「インドネシアの学校を卒業した」と一括りにはできず、どのレベルの教育を修了したかが審査の分かれ目となります。

日本の就労ビザにおける「大学卒業または同等以上」の定義

評価の基準となるのは、日本の就労ビザ制度が定める学歴要件です。これは「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」と規定されています。この「大学」には海外の大学も含まれ、「同等以上の教育」とは、主に日本の短期大学や一定の要件を満たした専門学校の卒業を指します。インドネシアの学歴が、この基準に当てはまるかどうかが問われます。

インドネシアの学歴別:ビザ申請における評価と注意点

学士(S1)や修士(S2):最も確実に要件を満たす学歴

4年制大学(Universitas)などを卒業し、学士号(Sarjana, S1)や修士号(Magister, S2)を取得している場合、日本の「大学卒業」として扱われるため、学歴要件は問題なく満たします。このケースでは、学歴そのものよりも、専攻と職務内容の関連性が審査の主な焦点となります。

ディプロマ(D3/D4):短期大学・専門士と認められるか?

採用担当者が最も判断に迷うのが、3年制の「ディプロマ(D3)」や4年制の「応用学士ディプロマ(D4)」でしょう。これらは職業教育に特化した高等教育資格です。日本のビザ審査では、これらのディプロマが日本の「短期大学」や「専門士」に相当する専門性の高い教育課程であると認められ、学歴要件を満たす可能性が非常に高いです。ただし、その専門性を証明するために、履修科目などの具体的な教育内容を丁寧に説明することが重要になります。

専門高校(SMK)やディプロマ(D1/D2):原則として学歴要件を満たさない

3年制の「専門高校(SMK)」や、1~2年制の短い「ディプロマ(D1/D2)」は、日本の「高等学校卒業」と同等の扱いとなります。そのため、これらをもって「大学卒業と同等以上」という就労ビザの学歴要件を満たすことは、原則としてできません。これらの学歴を持つ人材を採用する場合は、学歴ではなく長期の職務経験によって専門性を証明する必要があります。

学歴だけじゃない!「職務経験」が問われるケース

インドネシア人材の採用において、学歴が日本のビザ要件を満たすかどうかは最初の関門です。しかし、学歴だけが全てではありません。特に、候補者の学歴が要件を満たさない場合、「職務経験」が専門性を証明するための重要な鍵となります。

なぜ職務経験が重要になるのか?

日本の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な能力を持つ人材を対象としています。その専門性は、通常「大学卒業以上」の学歴によって証明されます。しかし、もし候補者の最終学歴が専門高校(SMK)などで、この学歴要件を満たせない場合でも、諦める必要はありません。その場合、学歴に代わって「長年の実務経験」によって、申請する仕事に関する専門家であることを証明する道が残されています。

学歴に応じた職務経験の要件

求められる職務経験は、候補者の最終学歴に応じて変わります。主なパターンは二つです。

一つ目は、学士(S1)やディプロマ(D3/D4)の卒業生です。これらの学歴が日本の大学や短期大学卒業と同等と認められる場合、ビザ申請において必須となる職務経験の年数はありません。もちろん実務経験があればアピール材料になりますが、審査の焦点はあくまで学歴と職務内容の関連性になります。

二つ目は、専門高校(SMK)の卒業生など、学歴要件を満たさない場合です。この場合は、長年の実務経験を通して専門性を証明しなくてはなりません。例えば、ITエンジニアのような技術職であれば原則10年以上、翻訳や通訳といった国際業務であれば原則3年以上の関連した実務経験が求められます。この経験年数が、学歴の代わりとなるのです。

ビザ申請を成功に導くためのアクションプラン

インドネシアの学歴評価や職務経験の要件を理解したところで、次はその理論を実践に移すための具体的な行動計画です。ここでは、ビザ申請で実際に必要となる書類と、特に注意すべきポイントを解説します。

学歴を証明するための必要書類

候補者の学歴を日本の入管に証明するためには、以下の書類が基本となります。

まず一つ目は「卒業証明書(Ijazah)」です。これは、候補者がどの教育機関を卒業したかを公式に証明する書類です。もう一つが「成績証明書(Transkrip Nilai)」で、どのような科目を履修したかを示す、専門性を証明するための重要な証拠となります。これらの書類は、日本語以外で作成されているため、必ず日本語若しくは英語の翻訳文を添付する必要があります。

ディプロマ課程の学歴を証明する際のポイント

特に、候補者の最終学歴がディプロマ(D3/D4)の場合、申請において特に注意すべき点があります。なぜなら、ディプロマは職業教育の側面が強く、その専門性が職務内容と直結していることを、より丁寧に説明する必要があるからです。

具体的には、成績証明書に記載された専門科目を挙げ、その履修時間数や実習内容なども含めて、いかに実践的で専門的な教育を受けたかを雇用理由書などで補足説明します。この一手間が、ディプロマ課程の卒業が日本の「短期大学」や「専門士」に相当する高い専門性を持つものであると審査官に理解させ、許可の可能性を大きく高めます。

【まとめ】インドネシア人材の採用は、学歴の正しい評価から始まる

ここまで、インドネシアの教育制度と日本の就労ビザ要件の関係性について見てきました。重要なのは、学士(S1)やディプロマ(D3/D4)といった高等教育の卒業学歴であれば、日本の就労ビザ要件を満たす可能性が高いということです。一方で、専門高校(SMK)卒などの場合は、学歴に代わる長期の職務経験によって専門性を証明する必要があります。

そして、どの学歴であっても、学校での専攻と日本での職務内容との間に、明確な関連性があることを示すことが不可欠です。

インドネシアには、意欲と能力にあふれた優秀な人材が数多くいます。彼らの持つポテンシャルを最大限に活かすためには、採用する企業側が、まず彼らの教育背景を正しく理解し、評価することが第一歩となります。複雑な学歴評価やビザ申請手続きは、採用計画全体の成否を左右する重要なプロセスです。確実な採用を実現するため、ぜひ専門家の知見をご活用ください。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

関連するオススメ記事はこちら

- ドイツ人を日本で雇用する場合の学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|就労ビザの取得要件など行政書士が解説

- 特定技能「外食業」の協議会加入申請について|入会方法・注意点・必要性について徹底解説

- 【外国人雇用完全ガイド2025年版】採用から定着までの全手順&注意点|行政書士監修

- 【2025年中開催予定】入国前結核スクリーニングについて|中長期在留者が対象

- 特定技能の外食業試験の概要とは?内容・受験資格・申し込み方法などを徹底解説!

- 2025年最新版【記入例あり】在留資格認定証明書交付申請書の書き方を徹底解説

- ウズベキスタン人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|教育制度を徹底解説

- 内定待機「特定活動ビザ」の申請方法について

- 家族滞在ビザの申請方法|家族を呼ぶには

- 【ビザ申請の専門家は?】行政書士・外国人雇用管理士・外国人雇用労務士の違いについて解説

行政書士法人35

代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業

2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート