【技能ビザ】外国特有の建築・土木の技術者を呼ぶ方法とは?|特定技能との違いと4つの要件を解説

「海外の伝統的な石造建築の技術者を呼びたいが、どのビザを使えばいいのかわからない」

「技能ビザが必要らしいが、一般的な建設作業員を呼ぶ『特定技能』と何が違うのだろうか」

外国特有の建設・土木技術を持つ専門家の招へいをお考えの建設会社の経営者や人事担当者の方は、このような課題をお持ちではないでしょうか。

結論として、日本国内では習得が困難な、外国特有の建築・土木に関する熟練技能を持つ技術者は、「技能ビザ」で招へいすることが可能です。

しかし、このビザは誰でも取得できるわけではなく、「10年以上の実務経験」など、厳格な要件が定められています。

この記事では、就労ビザを専門とする行政書士が、外国の建築・土木技術者を招へいするための技能ビザについて、特定技能ビザとの違いから、具体的な要件、申請の流れまでを徹底的に解説します。

最後までお読みいただくことで、招へい計画の実現性を判断し、具体的な次のステップに進むことができるでしょう。

まず結論!外国特有の建築・土木技術者は「技能ビザ」で招へいできる

海外から特殊な技能を持つ建築・土木の専門家を招へいする場合、在留資格「技能」の取得が第一の選択肢となります。

この在留資格は、日本の産業では代替が難しい、熟練した技能を持つ外国人のために存在します。

1. 「技能ビザ」と一般的な建設業ビザ「特定技能」の決定的な違い

両者の最も大きな違いは、「技能の特殊性」と「求められる経験年数」です。

「特定技能」ビザは、日本の建設現場における人手不足を補う目的があり、型枠工事や鉄筋工事など、日本国内で標準的な技能を持つ人材が対象となります。

一方、「技能ビザ」は、日本国内に技術者がほとんどいない、外国特有の建築・土木分野が対象です。

そのため、最低でも10年という長年の実務経験が求められる、熟練技術者のための在留資格です。

2. 技能ビザの対象となる「外国に特有の建築・土木技能」の具体例

「外国に特有」とは、その国の歴史や文化の中で育まれた、特殊な技術や工法を指します。

日本の一般的なツーバイフォー工法や在来工法では、このビザの対象にはなりません。

具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

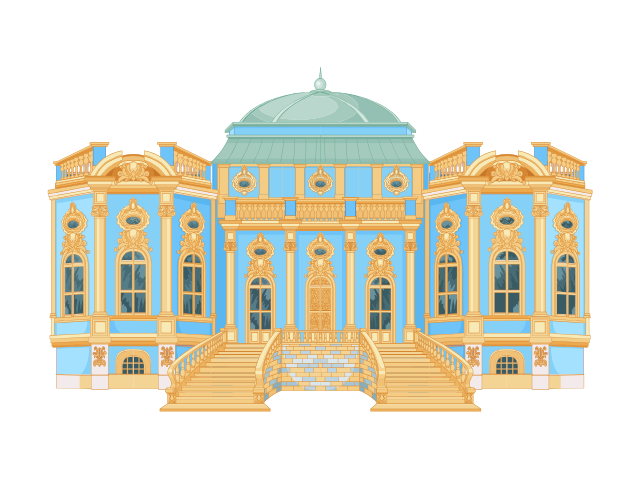

- ヨーロッパの城壁や石造建築の修復技術

- ゴシック様式やバロック様式など、西洋の歴史的建築様式の施工技術

- 中国の宮大工や韓国の伝統家屋に関する木工技術

- その他、レンガ積み、ドーム建築、噴水設置などに関する特殊技能

【最重要】外国の建築技術者を招へいするための4つの必須要件

外国の建築・土木技術者が技能ビザを取得するには、法律で定められた4つの要件をすべて満たす必要があります。

これらの要件は、申請の成否を分ける最も重要なポイントです。

- 【10年以上の実務経験】海外での経験も証明が必要

- 【5年以上の実務経験】当該ビザ取得者の指揮監督下で従事する技術者の場合

- 従事する業務内容と過去の経験との厳格な関連性

- 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬設定

1.【10年以上の実務経験】海外での経験も証明が必要

原則として、招へいする技術者は、従事しようとする技能について10年以上の実務経験を持っている必要があります。

この経験には、海外の教育機関で関連科目を専攻した期間を含めることも可能です。

重要なのは、この10年という期間を客観的な資料で証明することです。

過去に勤務していた海外の会社から、具体的な業務内容と在籍期間が明記された「在職証明書」などを取り寄せる必要があります。

2.【5年以上の実務経験】当該ビザ取得者の指揮監督下で従事する技術者の場合

もし招へいする技術者が、当該ビザ取得者の指揮監督下で従事する技術者の場合は、実務経験の要件が5年以上に緩和されます。

3. 従事する業務内容と過去の経験との厳格な関連性

日本で行う業務は、過去に培ってきた実務経験と直接関連するものでなければなりません。

例えば、石工として10年の経験を持つ技術者が、日本で一般的な木造住宅の建設に従事することは認められません。

「ヨーロッパの石造建築の技術を活かして、テーマパーク内の建物を建築する」というように、過去の経験と日本での業務内容の一貫性を、雇用契約書や採用理由書で明確に説明することが求められます。

4. 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬設定

報酬額は、同じ業務に従事する日本人が受け取るであろう金額と同等か、それ以上でなければなりません。

外国人だからという理由で、不当に安い賃金で雇用することは認められていません。

もし社内に比較対象となる日本人がいない場合でも、業界の賃金水準などを参考に、妥当な報酬額を設定する必要があります。

この基準を満たさない場合、不許可となる可能性が非常に高くなります。

技能ビザの制度趣旨と経営戦略への活用法

「なぜ日本の一般的な建設技術では技能ビザが認められないのか」と疑問に思う方もいるでしょう。

その背景には、この在留資格が持つ明確な目的があります。

制度の意図を理解することで、単なる人材確保ではなく、企業の成長戦略として技能ビザをどう活用すべきかが見えてきます。

1. 制度の目的:国内で代替できない特殊技能の導入

技能ビザの根底にある目的は、日本の労働市場では確保できない、特殊で高度な技能を海外から導入することです。

日本の建設業界の人手不足に対応するのは、「特定技能」の役割です。

そのため、日本の技術者でも対応可能な一般的な工事は技能ビザの対象外となります。

あくまで「その外国人でなければできない仕事」であることが、許可を得るための大前提となるのです。

2. 経営者の視点:特殊技能人材がもたらす競争力とブランド価値

特殊技能を持つ外国人の招へいは、他社との差別化を図る強力な経営戦略となり得ます。

例えば、国内で唯一、本場ヨーロッパの古城を再現できる建設会社になれば、それは大きなブランド価値となるでしょう。

また、テーマパークの造成、歴史的建造物の修復、高級ホテルやレストランの特殊な内外装工事など、ニッチな市場で高い収益性を確保することにも繋がります。

技能ビザの活用は、企業の技術力を高め、新たなビジネスチャンスを創出する可能性を秘めているのです。

申請から来日まで!技能ビザ取得に向けた5つのステップ

技能ビザの取得は、書類を準備して申請するだけで完了するわけではありません。

海外に住む技術者を日本に呼び寄せるためには、計画的に手続きを進める必要があります。

全体のプロセスは、大きく分けて5つのステップで構成されています。

この流れを事前に把握しておくことが、スムーズな招へいの鍵となります。

- 必要書類の収集と作成

- 在留資格認定証明書交付申請

- 出入国在留管理庁での審査と結果の受領

- 現地日本大使館でのビザ(査証)申請

- 来日と在留カードの受取り

漏れなく準備!技能ビザ申請の必要書類チェックリスト

技能ビザ申請の成否は、提出する書類の完成度にかかっていると言っても過言ではありません。

特に実務経験を証明する書類は、審査官が最も重視するポイントです。

ここでは、申請人(外国人技術者)と、受け入れ機関(日本の会社)のそれぞれが準備すべき主な書類をリストアップします。

1. 申請人(外国人技術者)が準備する書類

技術者本人が母国などで準備する書類です。

- 証明写真

- パスポートのコピー

- 実務経験を証明する文書(海外の勤務先が発行した在職証明書など)

- 関連する資格や免許を保有している場合はその証明書

2. 受入れ機関(日本の建設会社)が準備する書類

日本側の会社が準備する書類です。

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 雇用契約書のコピー

- 会社の登記事項証明書

- 事業内容を明らかにする資料(会社案内、施工実績など)

- 直近年度の決算報告書のコピー

- 採用理由書(なぜその技術者が必要なのかを説明する文書)

こんな場合は要注意!技能ビザが不許可になる3つのケース

技能ビザの申請は専門性が高く、不許可となるケースも少なくありません。

不許可の主な原因を知り、事前に対策を講じることが重要です。

ここでは、特に注意すべき3つの典型的な不許可パターンを見ていきましょう。

1. 実務経験の証明が不十分、または信憑性が低い場合

最も多い不許可理由が、実務経験の証明に関する問題です。

必要年数(10年または5年)にわずかでも足りない場合や、提出した在職証明書に具体的な業務内容の記載がなく、信憑性が低いと判断された場合に不許可となります。

「個人的に親方についていた」といった、公的な証明が難しい経歴は認められにくい傾向にあります。

誰が、いつ、どこで、どのような業務に従事していたかを客観的に証明することが不可欠です。

2. 業務内容が「外国特有の技能」と認められない場合

申請した業務内容が、審査官によって「日本でも対応可能な一般的な作業」と判断された場合も不許可となります。

例えば、「ブロック塀の建設」という申請では、それが日本の一般的なブロック塀なのか、海外の特殊な工法を用いたものなのかを具体的に説明しなければ、技能ビザの対象とは認められません。

なぜその業務が「外国特有」と言えるのか、採用理由書などで詳細に説明する責任が会社側にはあります。

3. 受入れ会社の経営状態に懸念がある場合

技術者本人や業務内容に問題がなくても、受け入れ会社の経営基盤が不安定だと判断されると、不許可になることがあります。

決算が赤字続きである、税金を滞納している、社会保険に未加入である、といった状況はマイナス評価に繋がります。

入国管理局は、外国人を雇用した後に、安定して給与を支払い続けられるかどうかも審査しています。

健全な会社経営が、ビザ取得の土台となるのです。

外国建築・土木の技能ビザに関するよくある質問

最後に、外国の建築・土木技術者を招へいする際によくいただく質問について、Q&A形式でお答えします。

Q. 申請から許可まではどのくらいの期間がかかりますか?

A. 一般的に、申請から1か月から3か月程度の審査期間が必要です。

これは標準的な期間であり、申請内容の複雑さや、入国管理局の混雑具合によって前後します。招へいが決まったら、なるべく早く準備を開始することをお勧めします。

Q. 複数の外国の建築様式に対応できる技術者も呼べますか?

A. はい、可能です。ただし、それぞれの様式で求められる実務経験を満たしている必要があります。

例えば、石工としての経験と、特殊な木工技術者としての経験の両方を持つ技術者であれば、それらを証明することで、幅広い業務内容で申請できる可能性があります。重要なのは、全ての技能について客観的な経験証明ができるかという点です。

Q. 途中で別の建設会社に転職することは可能ですか?

A. 転職は可能ですが、ビザの更新時に注意が必要です。

次の職場でも、「外国特有の建築・土木技能」に関する業務に従事する必要があります。もし、転職先が一般的な日本の建設会社で、業務内容が変わってしまう場合は、在留資格の変更が必要になるか、最悪の場合、更新が許可されないリスクがあります。

まとめ:特殊技能者の招へいは企業の成長戦略。確実なビザ取得は専門家にご相談を

今回は、外国から特殊な建築・土木技術者を招へいするための「技能ビザ」について解説しました。

このビザの鍵は、日本国内では代替不可能な「外国特有の技能」と、それを裏付ける「10年または5年以上の実務経験」を客観的に証明できるかにかかっています。

一般的な建設作業員を雇用する「特定技能」ビザとは一線を画す、専門性の高い在留資格です。

特殊技能を持つ人材の獲得は、企業の競争力を飛躍的に高める可能性を秘めています。

就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

関連するオススメ記事はこちら

- 就労資格証明書とは?外国人の中途採用(転職)にはあると安心!

- 【技能ビザ】外国特有の建築・土木の技術者を呼ぶ方法とは?|特定技能との違いと4つの要件を解説

- 登録支援機関の義務的支援について|行うべき10項目の内容と任意的支援について解説

- 【特定活動50号】スキーインストラクターのための就労ビザについて徹底解説!

- 外国人の口座が凍結される理由と対処方法について

- 入管へのオンライン申請ガイド|準備する物・手順を日々の実務で活用している行政書士が解説します!

- 東京入管の予約方法について|待ち時間の大幅な短縮に!利用手順等を行政書士が解説

- 【技能ビザ】料理人を呼び寄せる方法について|実務経験10年の証明と採用の要件を解説

- 在留カードに漢字を表記する方法とは?申請方法と注意点を解説!

- 診療所で外国人を翻訳通訳業務で雇用する方法とは|技術・人文知識・国際業務

行政書士法人35

代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業

2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート