外国人雇用状況の届出とは?ハローワークへの手続き完全ガイド

外国人材を新たに迎え入れた、あるいは離職者が出た企業の皆様、その際にハローワークへ必ず行わなければならない手続きがあることをご存知でしょうか。

それは「外国人雇用状況の届出」です。

外国人雇用状況の届出は、国籍を問わず、特別永住者などを除くほとんどの外国人労働者を雇用する全ての事業主に法律で義務付けられており、怠ると罰金が科される可能性もある非常に重要な手続きです。

「うちの会社も対象になるの?」

「どんな時に、何を届け出る必要があるの?」

「手続きが複雑そうで不安…」

など、特に初めて外国人を雇用された企業のご担当者様や、改めて正確な情報を確認したいと考えている方もいらっしゃることでしょう。

外国人労働者の雇用保険加入の有無によって、使用する様式や提出期限も異なるため、正しい知識が不可欠です。

この記事では、外国人雇用状況の届出制度の目的から、具体的な届出対象者、雇用保険の加入状況に応じた手続き方法の違い、提出期限、オンライン申請の活用方法、そして届出を怠った場合の罰則に至るまで、企業の人事・労務担当者が知っておくべき情報を2025年の最新情報に基づいて網羅的に解説します。

最後までご覧いただければ、外国人雇用状況の届出に関する疑問が解消され、適正な手続きをスムーズに進めることができるようになります。

ぜひ、法令遵守と適切な労務管理にお役立てください。

目次

- なぜ必要?「外国人雇用状況の届出」の目的と法的根拠

- 誰が対象?届出が必要な「外国人労働者」の範囲

- 【ケース別】外国人雇用状況の届出:手続き方法と期限の違い

- 届出の具体的な流れと必要となる確認事項

- 【オンライン申請のススメ】「e-Gov」と「外国人雇用状況届出システム」

- 届出を怠った場合の罰則と、ハローワークの役割

- 【まとめ】外国人雇用状況の届出は、適正な雇用管理の第一歩

なぜ必要?「外国人雇用状況の届出」の目的と法的根拠

外国人を雇用する際に、なぜ「外国人雇用状況の届出」という手続きが企業に義務付けられているのでしょうか。

この届出は単なる事務作業ではなく、日本の労働市場と外国人労働者の双方にとって重要な意味を持っています。

ここでは、届出制度の目的と、その根拠となる法律について解説します。

この届出制度の最も基本的な法的根拠は、「雇用対策法」にあります。

雇用対策法では、事業主に対し、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の者を除く)の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格、在留期間など一定の事項をハローワークの長に届け出ることを義務付けています。

この義務を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金が科される可能性があることも法律で定められています。

では、なぜ国は企業に対して外国人雇用状況の届出を求めているのでしょうか。

その主な目的は複数あります。

外国人労働者の雇用実態を国が正確に把握する

どのような産業分野で、どの国籍の、どのような在留資格を持つ外国人が、どれくらい働いているのかといったデータを集めることで、効果的な外国人労働者政策の立案や、労働市場の需給調整に役立てています。

不法就労の防止と、外国人労働者の適正な雇用管理を促進する

届出を通じて、企業が就労を認められていない外国人を雇用していないか、あるいは許可された範囲を超えた業務に従事させていないかなどを間接的にチェックする機能も期待されています。

ハローワークは、届出内容に基づき、必要に応じて事業主に対して雇用管理の改善に関する助言や指導を行うことがあります。

離職した外国人労働者への再就職支援に繋げる

ハローワークは、離職の届出があった外国人に対し、その状況や希望に応じて職業相談や職業紹介といった再就職支援を行うことができます。

これにより、外国人労働者の失業期間の短縮や、円滑な労働移動をサポートします。

このように、外国人雇用状況の届出は、単に企業に負担を強いるものではなく、国全体の労働政策、不法就労対策、そして外国人労働者自身の保護と支援という、多角的な目的を達成するために不可欠な制度なのです。

企業がこの届出義務をきちんと果たすことは、法令遵守はもちろんのこと、社会的な責任を果たす上でも重要と言えるでしょう。

次のセクションでは、具体的にどのような外国人労働者を雇い入れたり、離職させたりした場合に、この届出が必要となるのか、その対象範囲を詳しく見ていきます。

誰が対象?届出が必要な「外国人労働者」の範囲

外国人雇用状況の届出が法的な義務であることはご理解いただけたかと思いますが、では具体的に、どのような「外国人労働者」を雇い入れたり、その方が離職したりした場合に、外国人雇用状況の届出が必要となるのでしょうか。

対象となる外国人の範囲を正確に把握することは、届出漏れを防ぐための第一歩です。誤解が生じやすい点も含めて、ここで詳しく確認していきましょう。

まず基本的な原則として、日本国内で就労する外国人労働者のほとんどが、外国人雇用状況の届出の対象となります。

重要なのは「特別永住者」の方、そして在留資格が「外交」または「公用」の方は、外国人雇用状況の届出の対象外であるという点です。

特別永住者や外交・公用の在留資格を持つ方々以外の外国籍の従業員については、原則として雇入れ時および離職時にハローワークへの届出が必要になります。

届出の対象となるかどうかは、雇用形態によって左右されません。

つまり、正社員として雇用する場合だけでなく、アルバイトやパートタイマーとして短時間勤務する外国人を雇い入れる場合も、届出義務が発生します。

また、直接雇用ではない派遣社員として外国人を受け入れる場合、届出義務を負うのは派遣先の企業ではなく、派遣元の事業主(派遣会社)となりますので、この点も覚えておきましょう。

具体的にどのような在留資格を持つ外国人が対象になるかというと、非常に広範囲です。

例えば、専門的・技術的分野で活躍する「技術・人文知識・国際業務」や「技能」、「高度専門職」の在留資格を持つ方。

企業の経営や管理を行う「経営・管理」の在留資格の方。

日本で学びながら資格外活動許可を得てアルバイトをする「留学」の学生。

また、就労に制限のない「日本人の配偶者等」、「永住者」、「定住者」といった身分系の在留資格を持つ方も、雇用した際には届出の対象です。

最近増えている「特定技能」の在留資格で働く方も、もちろん含まれます。

要するに、前述の特別永住者や外交・公用の資格者を除き、日本で働くほぼ全ての外国人が届出の対象になると考えて差し支えありません。

外国人雇用状況の届出制度は、企業が外国人労働者を適正に雇用管理し、国が外国人労働者の就労状況を正確に把握するために設けられています。

そのため、対象となる外国人労働者の範囲を正しく理解し、漏れなく届出を行うことが、企業に求められる重要な責務です。

次のセクションでは、この届出を実際に行うにあたって、外国人労働者が雇用保険の被保険者であるかどうかによって手続き方法が異なる点について、詳しく解説していきます。

【ケース別】外国人雇用状況の届出:手続き方法と期限の違い

外国人雇用状況の届出は、全ての対象事業主に課された法的義務ですが、その具体的な手続き方法は一律ではありません。

最も大きな分岐点となるのが、雇用する外国人労働者が「雇用保険の被保険者」となるか、ならないかという点です。

この区分によって、使用する届出様式、届け出るべき内容、そして提出期限が大きく異なります。ここでは、それぞれのケースに応じた正しい手続き方法と期限について、詳しく見ていきましょう。

外国人労働者が「雇用保険の被保険者となる」場合

これは、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあるなど、雇用保険の加入要件を満たすケースが該当します。

この場合、外国人雇用状況の届出は、通常の雇用保険の資格取得・喪失手続きと一体化して行われます。

具体的には、雇入れ時には「雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)」の備考欄などに、在留資格、在留期間、国籍・地域、在留カード番号といった外国人労働者に関する追加情報を記載して提出します。

同様に、離職時には「雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)」に必要な情報を追記して提出します。

これにより、別途「外国人雇用状況届出書」を提出する必要はなく、雇用保険の手続きをもって外国人雇用状況の届出も完了したとみなされます。

雇入れ時の提出期限は雇入れ日の属する月の翌月10日まで、離職時の提出期限は離職日の翌日から起算して10日以内と、比較的短く設定されているため注意が必要です。提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。

外国人労働者が「雇用保険の被保険者とならない」場合

これは、雇用保険の加入要件を満たさない短時間労働者(例:週20時間未満のアルバイトなど)や、役員などで雇用保険の適用外となるケースなどが該当します。

この場合は、専用の「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を使用して届け出る必要があります。

届出書には、外国人労働者の氏名(ローマ字)、生年月日、性別、在留資格、在留期間、国籍・地域、資格外活動許可の有無、在留カード番号といった個人情報に加え、事業所の名称・所在地、雇入れまたは離職の年月日、従事する業務の種類などを記載します。

様式第3号の提出期限は、雇入れまたは離職のあった日の属する月の翌月末日までと、雇用保険被保険者の場合より少し余裕があります。

提出先は、当該外国人労働者が実際に勤務する事業所の所在地を管轄するハローワークです。

なお、国や地方公共団体が外国人を雇用する場合も、基本的には上記と同様に雇用保険の加入状況に応じて手続きが分かれますが、雇用保険の被保険者とならない場合には「外国人雇用状況通知書」という様式を用いる点が異なります。

外国人雇用状況通知書の提出期限は、雇入れ・離職ともに翌月の10日までとなっています。

このように、外国人雇用状況の届出は、対象となる外国人労働者の雇用保険加入状況をまず確認し、それに応じて正しい様式と期限で手続きを進めることが不可欠となります。

誤った手続きは、届出義務を果たしていないとみなされる可能性があります。

次のセクションでは、届出を行う際の具体的な流れと、事前に確認しておくべき重要な事項について説明します。

届出の具体的な流れと必要となる確認事項

外国人雇用状況の届出について、その目的や対象者、ケース別の手続き方法を理解したところで、次は実際に届出を行う際の具体的な手順と、事前に必ず確認しておくべき重要事項について見ていきましょう。

届出の流れと確認事項を押さえることで、手続きをよりスムーズに、かつ正確に進めることができます。

まず、ステップ1として、雇用しようとする(または離職する)外国人労働者の在留資格と就労の可否を厳密に確認することから始めます。

この本人確認は、外国人本人が所持している在留カードの原本で行うのが原則です。

在留カードには、氏名、生年月日といった基本情報に加え、在留資格の種類、在留期間の満了日、就労制限の有無、そして在留カード番号が記載されています。

特に、「就労制限の有無」欄や、裏面の「資格外活動許可欄」を確認し、予定している業務内容がその在留資格で認められている活動範囲内であるか、また、資格外活動許可が必要な場合はその条件(週28時間以内など)を遵守できるかを確かめます。

在留資格の確認作業を怠ると、不法就労助長となるリスクがあるため、最も重要なステップです。

注意!採用することは可能?在留カードの見方とは

次に、ステップ2として、その外国人労働者が雇用保険の被保険者資格を取得するか否かを確認します。

週の所定労働時間や雇用期間の見込みなど、雇用保険の加入要件に照らして判断します。

この雇用保険加入の判断によって、使用する届出様式や提出期限が変わるため、正確な確認が求められます。

ステップ3では、ステップ2の確認結果に基づいて、適切な届出様式を準備し、必要事項を記入します。

「雇用保険被保険者資格取得届(または喪失届)」に追記するのか、専用の「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を使用するのかを決定します。

届出様式は、厚生労働省のウェブサイトから最新版をダウンロードできます。

記入にあたっては、在留カードに記載されているローマ字氏名、国籍・地域、在留資格、在留期間、在留カード番号などを正確に転記する必要があります。

誤記や記入漏れがないよう、細心の注意を払いましょう。

厚生労働省やハローワークが提供している記入例も参考にすると良いでしょう。

最後に、ステップ4として、作成した届出書を管轄のハローワークへ定められた期限内に提出します。

提出方法は、ハローワークの窓口へ直接持参する、郵送する、あるいはオンラインシステム(e-Govまたは外国人雇用状況届出システム)を利用する、といった選択肢があります。

それぞれの提出方法にメリット・デメリットがありますので、自社の状況に合わせて選択してください。いずれの方法を選択するにしても、提出期限を厳守することが絶対条件です。

以上の手続きステップを確実に実行することで、外国人雇用状況の届出は適切に完了します。

特に、在留カードによる本人確認と情報確認、そして雇用保険の加入状況の判断は、その後の手続き全体を左右する重要な分岐点となります。

次のセクションでは、近年利用が進んでいるオンライン申請システムについて、その利便性や利用方法を具体的にご紹介します。

【オンライン申請のススメ】「e-Gov」と「外国人雇用状況届出システム」

外国人雇用状況の届出は、ハローワークの窓口への持参や郵送といった従来の方法に加え、インターネットを利用したオンライン申請が可能です。

オンライン申請は、時間や場所を選ばずに手続きができ、企業の事務負担軽減にも繋がるため、積極的に活用したい方法と言えるでしょう。

ここでは、利用できる二つの主要なオンラインシステム、「e-Gov(イーガブ)」と「外国人雇用状況届出システム」について、それぞれの特徴と利用するメリット、そして注意点を解説します。

まず、雇用する外国人が雇用保険の被保険者となる場合に利用できるのが、政府が運営する電子申請の総合窓口「e-Gov」です。

雇用保険の資格取得届や資格喪失届の手続きをe-Govで行う際に、外国人雇用状況の届出に必要な情報(在留資格、在留カード番号など)も併せて入力することで、一度に両方の届出を完了させることができます。

既にe-Govを利用して他の行政手続きを行っている企業にとっては、馴染みのあるシステムで対応できる点がメリットです。

利用には、事前のGビズIDの取得や、場合によっては電子証明書の準備が必要となります。

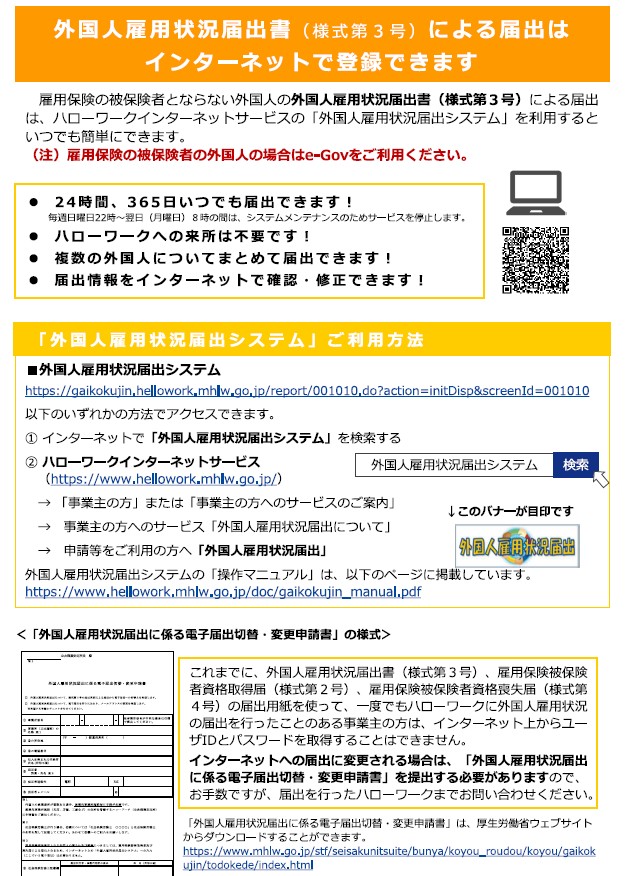

一方、雇用する外国人が雇用保険の被保険者とならない場合(例:週20時間未満のアルバイトなど)に利用するのが、厚生労働省が提供する「外国人雇用状況届出システム」です。

外国人雇用状況届出システムは、外国人雇用状況届出書(様式第3号)の提出専用のオンライン窓口となります。

初めて利用する際には、システムへのアカウント登録が必要です。

一度登録すれば、次回以降はログインしてスムーズに届出を行うことができます。

厚生労働省のウェブサイトには、外国人雇用状況届出システムの操作マニュアルも公開されており、操作方法を確認しながら手続きを進められます。

オンライン申請を利用する共通のメリットとしては、24時間いつでも申請が可能であること、ハローワークの窓口へ出向く時間や郵送にかかる費用・手間を削減できること、そして申請データの管理がしやすくなることなどが挙げられます。

また、申請状況をオンラインで確認できる場合もあります。

ただし、オンライン申請を利用する際にはいくつかの注意点も存在します。

一つは、事前の準備や設定が必要な場合があることです。e-GovであればGビズIDの取得、外国人雇用状況届出システムであればアカウント作成など、初めて利用する際には初期設定に時間を要することがあります。

また、過去に一度でも紙媒体で外国人雇用状況の届出(様式第3号)を行ったことがある事業主が、外国人雇用状況届出システムを利用したオンライン申請に切り替える際には、事前に管轄のハローワークに連絡し、「電子届出切替・変更申請書」の提出を求められる場合があるなど、既存の届出情報との連携手続きが必要になることがあります。

スムーズな移行のためには、これらの点を事前に確認しておくべきでしょう。

e-Govや外国人雇用状況届出システムといったオンラインの仕組みを上手く活用することで、外国人雇用状況の届出業務の効率化が期待できます。

自社の状況や外国人従業員の雇用保険加入状況に合わせて、最適な申請方法を選択してください。

次のセクションでは、外国人雇用状況の届出を怠った場合に科される可能性のある罰則と、ハローワークが届出情報をどのように活用しているのかについて解説します。

届出を怠った場合の罰則と、ハローワークの役割

これまで外国人雇用状況の届出に関する手続きの詳細を見てきましたが、この届出は単なるお願いではなく、法律で定められた事業主の「義務」です。

したがって、届出を怠ったり、内容に誤りがあったりした場合には、相応のペナルティが科される可能性があります。

また、提出された届出情報は、ハローワークが外国人雇用に関する様々な支援を行う上で重要な役割を果たしています。

ここでは、届出義務違反の罰則と、ハローワークが持つ具体的な役割について解説します。

まず、届出義務に違反した場合の罰則についてです。

雇用対策法では、外国人雇用状況の届出を怠ったり、あるいは故意に事実と異なる内容を届け出たりした事業主に対して、30万円以下の罰金が科されると定められています。

この罰則規定は、外国人労働者の雇用管理の適正化と、国による雇用状況の正確な把握がいかに重要視されているかを示すものです。

もし、届出を忘れていたことに気づいた場合は、放置せずに速やかに管轄のハローワークに連絡し、指示に従って遅延した届出を行うようにしてください。

正直に申し出て対応することが、問題を最小限に抑える道です。

では、ハローワークは、企業から提出された外国人雇用状況の届出情報をどのように活用しているのでしょうか。ハローワークが担う役割は多岐にわたります。

外国人労働者の雇用管理に関する助言・指導

ハローワークは、届出内容やその他の情報に基づき、外国人労働者を雇用する事業主に対して、適切な雇用管理(労働条件、安全衛生、福利厚生など)に関するアドバイスや指導を行うことがあります。

これは、外国人労働者が不当な扱いを受けることなく、能力を十分に発揮できる職場環境づくりを支援するためのものです。

離職した外国人への再就職支援

外国人労働者が離職した際に提出される届出情報は、ハローワークがその方の再就職を支援するための重要な手がかりとなります。

個別の状況や希望に応じて、職業相談、求人情報の提供、職業訓練の案内などを行い、円滑な再就職をサポートします。

外国人雇用に関する情報収集と政策立案への活用

全国のハローワークから集められた外国人雇用状況の届出データは、厚生労働省によって集計・分析され、どのような産業や地域で、どのくらいの外国人労働者が、どのような在留資格で働いているのか、といった雇用実態を把握するために用いられます。

収集された情報は、今後の外国人労働者政策や、労働市場の需給調整策などを検討する上での貴重な基礎資料となります。

このように、外国人雇用状況の届出は、個々の企業の義務であると同時に、外国人労働者の保護、適切な雇用管理の促進、そしてより良い労働政策の形成に貢献する、社会的に重要な意味を持つ制度なのです。

次のセクションでは、この記事全体を総括し、企業担当者が外国人雇用状況の届出を適正に行うための最終的なポイントをまとめます。

【まとめ】外国人雇用状況の届出は、適正な雇用管理の第一歩

外国人労働者を雇用する際に企業が果たすべき重要な法的義務である「外国人雇用状況の届出」について、その目的、対象者、手続き方法、注意点などを解説してまいりました。

この届出制度を正確に理解し遵守することは、円滑な外国人雇用と企業の健全な運営に不可欠です。

最後に、本記事で取り上げた重要なポイントを改めて確認し、適切な対応を心掛けましょう。

まず、外国人(特別永住者、在留資格「外交」「公用」を除く)を雇い入れる際、およびその方が離職する際には、必ずハローワークへ外国人雇用状況の届出を行う必要があります。

この届出は、雇用保険の加入状況によって手続きが異なり、雇用保険の被保険者となる場合は雇用保険の資格取得・喪失届に追記する形で、被保険者とならない場合は専用の「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を使用して行います。

それぞれのケースで提出期限も異なるため、十分な注意が必要です。

届出にあたっては、外国人労働者の在留カードやパスポートで、氏名、在留資格、在留期間、在留カード番号などを正確に確認することが求められます。

手続きはハローワーク窓口、郵送のほか、e-Govや外国人雇用状況届出システムを利用したオンライン申請も可能です。

この届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合には、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

外国人雇用状況の届出は、単なる義務の履行に留まらず、国が外国人労働者の雇用実態を把握し、適切な雇用管理を促すための重要な制度です。

また、ハローワークが事業主へ助言を行ったり、離職した外国人へ再就職支援を行ったりする上での基礎情報ともなります。

企業がこの届出を適正に行うことは、法令遵守はもちろんのこと、外国人労働者が安心して能力を発揮できる職場環境づくり、ひいては企業の信頼性向上にも繋がるのです。

外国人雇用は、企業に新たな活力をもたらす一方で、日本人従業員とは異なる法的手続きや配慮が求められます。

外国人雇用状況の届出は、その適正な雇用管理を実現するための、まさに第一歩と言えるでしょう。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

関連するオススメ記事はこちら

- 特定技能外国人への「事前ガイダンス」について実施方法とルールを解説|登録支援機関の義務的支援

- 就労ビザの在留期間はどのように決まるのか?長い年数をもらうために気を付けることとは

- 中国の大学を卒業した場合の学歴認証について|本科専科|技術人文知識国際業務

- 就労ビザ:『興行』とは?

- 【緊急避難措置】ミャンマー人の特定活動ビザについて|要件と就労可否を解説

- 外国人雇用状況の届出とは?ハローワークへの手続き完全ガイド

- 【特定活動50号】スキーインストラクターのための就労ビザについて徹底解説!

- 外国人のビザ申請専門家「行政書士」とは?依頼するメリットと賢い選び方

- 退去強制とは?オーバーステイや不法就労で国外退去になるまでの流れを解説

- 在留資格「特定技能」の制度について|仕組み・対象分野・技能実習との違い等を解説

行政書士法人35

代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業

2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート