入管へ提出する【外国語の書類】には翻訳が必要です!自分で翻訳OK?3つの基本と書き方見本

「母国から取り寄せた卒業証明書がベトナム語だが、このまま入管に提出できるのか?」

「結婚証明書の翻訳は、専門の翻訳会社に依頼しなければならないのだろうか?」

在留資格の申請準備中、外国語で書かれた書類の扱いに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。翻訳のルールを正しく理解していないと、せっかく準備した書類が無駄になるかもしれません。

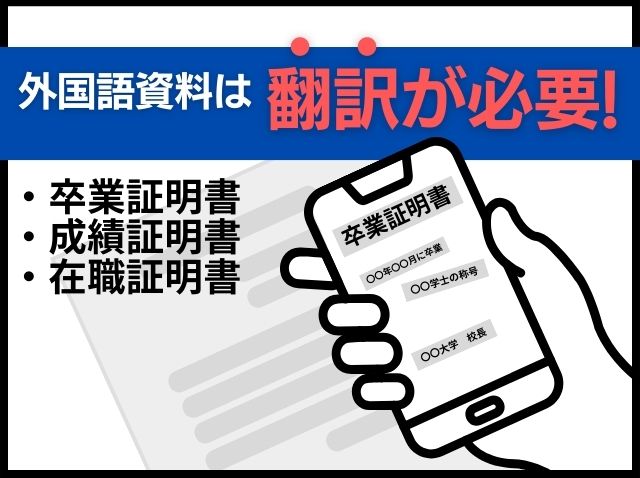

出入国在留管理庁(以下、入管)に提出する外国語書類には、原則として日本語の翻訳文を添付する必要があります。

この記事では、就労ビザ申請を専門とする行政書士が、入管へ提出する書類の翻訳に関する3つの基本ルールから、誰でも作成できる翻訳文の記載例、そして注意点までを分かりやすく解説します。

最後までお読みいただければ、翻訳に関する疑問が解消し、自信を持って書類準備を進めることができるでしょう。

入管への外国語書類には日本語又は英語の翻訳文が必須

在留資格申請で提出する書類のうち、外国語で作成されたものは、その言語によって扱いが異なります。

この大原則を理解することが、円滑な書類準備の第一歩です。

- 日本語または英語で作成された書類 → そのまま提出可能

- 上記以外の言語で作成された書類 → 日本語または英語の翻訳文を必ず添付

まず、なぜ翻訳が必要なのか、その公式な理由から見ていきましょう。

1. なぜ翻訳が必要?出入国在留管理庁の公式ルール

入管の審査官は、提出された書類の内容を正確に理解し、許可・不許可の判断を下します。

そのため、審査官が読解できる言語(日本語または英語)で書類が提出されることが大前提となります。

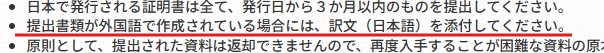

入管のウェブサイトにも「提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください。」と明記されており、これは申請における公式なルールです。

入管のウェブサイトより

2.【原則】日本語訳が望ましいです

英語の翻訳文を提出しても問題はありませんが、日本語の翻訳文を添付することを強く推奨します。

なぜなら、審査を行う審査官は日本人であるため、母国語である日本語で内容を直接理解できる方が、英語を介するよりも円滑に審査が進む可能性があるからです。

日々、膨大な資料に目を通す審査官の負担を軽減する事にもつながります。結果として迅速な審査に繋がる可能性があると考えるとよいでしょう。

注意!英語訳を提出した場合、後日、日本語訳の提出指示がくる場合があります

ほとんどのケースで、英語の翻訳文を提出しても問題はありませんが、稀に「日本語での翻訳文を再提出するように」と追加資料提出の指示がくる場合があります。よって、最初から日本語の翻訳文を添付しておけば間違いないでしょう。

3. 翻訳がない場合のリスク:申請不受理や審査の遅延

もし翻訳文を添付せずに外国語の書類を提出した場合、その書類は資料として不備と見なされ、申請が「不受理」(受付不可)となる可能性もあります。

仮に受理されたとしても、後日、入管から翻訳文の提出を求める通知(資料提出通知書)が届き、その対応が完了するまで審査が中断してしまいます。

不要なトラブルや審査の遅延を避けるためにも、必ずルールに従って翻訳文を準備しましょう。

翻訳文作成における3つの基本ルール

「翻訳が必要なのは分かったが、具体的にどうすればよいのか」という疑問にお答えします。

以下の3つの基本ルールさえ守れば、翻訳は決して難しくありません。

1.【言語】翻訳は「日本語」または「英語」で作成する

前述の通り、翻訳文は必ず日本語(推奨)か英語で作成します。

例えば、ベトナム語の卒業証明書を日本語に翻訳したものは認められますが、ベトナム語を韓国語に翻訳したものは認められません。

2.【翻訳者】資格は不要。本人や知人でも可

「翻訳は誰が行うべきか」という質問をよく受けますが、回答は「どなたでも可能」です。

翻訳を行うにあたり、翻訳会社の従業員であることや、特別な資格は一切求められません。申請者ご本人、配偶者、知人、勤務先の同僚、あるいは行政書士など、内容を正確に翻訳できる方であれば誰でも翻訳者になることができます。

3.【書式】翻訳者の氏名・連絡先・翻訳日の記載が必須

翻訳文で最も重要なのは、末尾に「誰が、いつ翻訳したか」を明記することです。

具体的には、以下の3点を必ず記載してください。

- 翻訳した日付(翻訳年月日)

- 翻訳した人の氏名(翻訳者氏名)

- 翻訳した人の住所と電話番号(連絡先)

この記載により、その翻訳文の責任の所在が明確になります。

基本的な翻訳文のフォーマット(記載例)と作成時の注意点

ここでは、具体的な翻訳文の書き方と、翻訳が必要になる主な書類をリストアップします。

1. 基本的な翻訳文のフォーマット(記載例)

翻訳文に厳格な形式はありませんが、原文のレイアウトに可能な限り準じて作成すると、審査官にとって分かりやすくなります。

以下に、シンプルな卒業証明書の翻訳文の記載例を示します。

翻 訳 文

卒業証明書

氏名:グエン・ヴァン・アー(NGUYEN VAN A)

生年月日:1995年1月1日

上記の者は、〇〇大学経済学部を2017年3月31日に卒業したことを証明します。

〇〇大学

学長 チャン・ティ・ベー(TRAN THI B) [署名・押印]

以上、原文のとおり翻訳しました。

翻訳年月日:2025年8月20日

翻訳者氏名:鈴木 一郎

住所:東京都豊島区東池袋〇-〇-〇

電話番号:090-XXXX-XXXX

2. 翻訳が必要になる主な書類リスト

申請の種類によって異なりますが、一般的に以下のような書類で翻訳が必要になるケースが多くあります。

- 身分関係証明書:結婚証明書、出生証明書、家族関係証明書など

- 学歴証明書:卒業証明書、成績証明書など

- 職歴証明書:在職証明書、退職証明書など

- 納税・所得関係証明書:納税証明書、所得証明書など

3. 翻訳時に特に注意すべき3つのポイント

翻訳の正確性は非常に重要ですが、特に以下の3点は絶対に間違えないよう、細心の注意を払ってください。

- 固有名詞:人名、会社名、学校名、地名などは、スペルを一字一句違えずに記載する。

- 日付:生年月日、入社日、卒業日、証明書の発行日などは、一日もずれることがないよう確認する。

- 数字:給与額や証明書番号など、審査に関わる重要な数字は繰り返し確認する。

専門家の視点:翻訳の質が審査に影響するケース

翻訳に関するルールはシンプルですが、実務上は注意すべき点がいくつか存在します。

1. 証明書と「理由書」で求められる翻訳精度の違い

卒業証明書のように定型的な内容の翻訳は、事実が正確に伝わることが最も重要です。

しかし、転職理由書や事業計画書など、申請者自身の考えや熱意を伝える「理由書」の翻訳は、単語の選び方一つでニュアンスが大きく変わってしまう可能性があります。

このような重要書類は、内容を深く理解している本人や、経験豊富な専門家が翻訳するのが望ましいでしょう。

2. なぜ翻訳者の資格が問われないのか?

入管が翻訳者の資格を問わないのは、最終的な判断の拠り所が「原文」であるためです。

翻訳文は、あくまで審査官が内容を理解するための「参考訳」と位置づけられています。だからこそ、翻訳文には「この翻訳に責任を持ちます」という意味を込めて、翻訳者の情報を明記することが求められるのです。

3. 入管手続きでは原則不要な「翻訳の公証」

時折、「翻訳に公証役場による認証が必要ですか?」と質問されますが、入管への在留資格申請手続きでは、原則として翻訳の公証は不要です。

公証は、その翻訳が正しいことを公的に証明する手続きですが、入管はそこまで求めていません。不要な時間と費用をかけないようにしましょう。

入管への書類翻訳に関するよくある質問

最後に、書類の翻訳に関してよくある質問とその答えをまとめました。

Q. 翻訳は専門の翻訳会社に依頼すべきですか?

A. 必ずしもその必要はありません。

前述の通り、ご自身やご友人が翻訳しても全く問題ありません。ただし、ご自身で翻訳する時間がない場合や、内容が非常に複雑で正確な翻訳に自信が持てない場合は、翻訳会社や行政書士に依頼するのも有効な選択肢です。

Q. 書類の一部分だけの翻訳は認められますか?

A. いいえ、必ず書類のすべての部分を翻訳してください。

タイトル、発行者名、印影部分の説明(例:「〇〇大学公印」)なども含め、書類に記載されている情報は原則としてすべて翻訳の対象となります。

Q. 翻訳者の連絡先はどこまで記載すべきですか?

A. 氏名、住所、電話番号を記載すれば十分です。

これは、入管が翻訳内容に疑義を持った際に、翻訳者に連絡が取れるようにするためです。メールアドレスまで記載する必要は特にありません。

まとめ:正確な翻訳で円滑な在留資格申請を。不安な場合は専門家への相談も有効

今回は、入管に提出する外国語書類の翻訳ルールについて解説しました。

重要なのは、「①日本語か英語で」「②誰が翻訳してもよいが」「③翻訳者の情報を必ず記載する」という3つの基本ルールです。

このルールさえ遵守すれば、翻訳は決して難しい手続きではありません。

正確な翻訳文を準備することは、審査官との円滑な意思コミュニケーションの第一歩であり、スムーズな許可に繋がります。

就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

関連するオススメ記事はこちら

- 退去強制とは?オーバーステイや不法就労で国外退去になるまでの流れを解説

- 韓国人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?「専門大学」の要件まで徹底解説

- IT関係の資格で「技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)」ビザを取得する方法とは|情報処理技術者資格

- 特定技能外国人の「出入国時の送迎」について実施方法とルールを解説|登録支援機関の義務的支援

- ウズベキスタン人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|教育制度を徹底解説

- 外国人を競馬厩務員として雇用する方法とは?|在留資格「技能」

- 就労ビザ申請時のポイント⁉:『オンライン申請』のやり方とは?

- 中国の大学を卒業した場合の学歴認証について|本科専科|技術人文知識国際業務

- 外国人が国民健康保険に加入する際の要件や流れについて解説!

- 採用した留学生のビザ申請はいつからできるのか|就労ビザ

行政書士法人35

代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業

2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート