【在留資格認定証明書交付申請(COE)】海外から外国人を呼び寄せる方法と流れについて

【更新2025.05.03】加筆修正をおこないました。

海外にいる外国人を雇用する場合、仕事の内容に該当する就労ビザを取得し日本に呼び寄せる必要があります。ここでは、その方法と日本入国までの流れを説明していきます。ぜひ最後までご覧ください。

目次

在留資格認定証明書(COE)とは?

現在海外にいる外国人の就労ビザを取得するためには、在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。在留資格認定証明書は別名「COE(Certificate of Eligibility)」とも呼ばれておりますが、日本に入国する外国人が行なおうとする活動(仕事)の内容が上陸のための条件に適合していることを証明するための書類です。

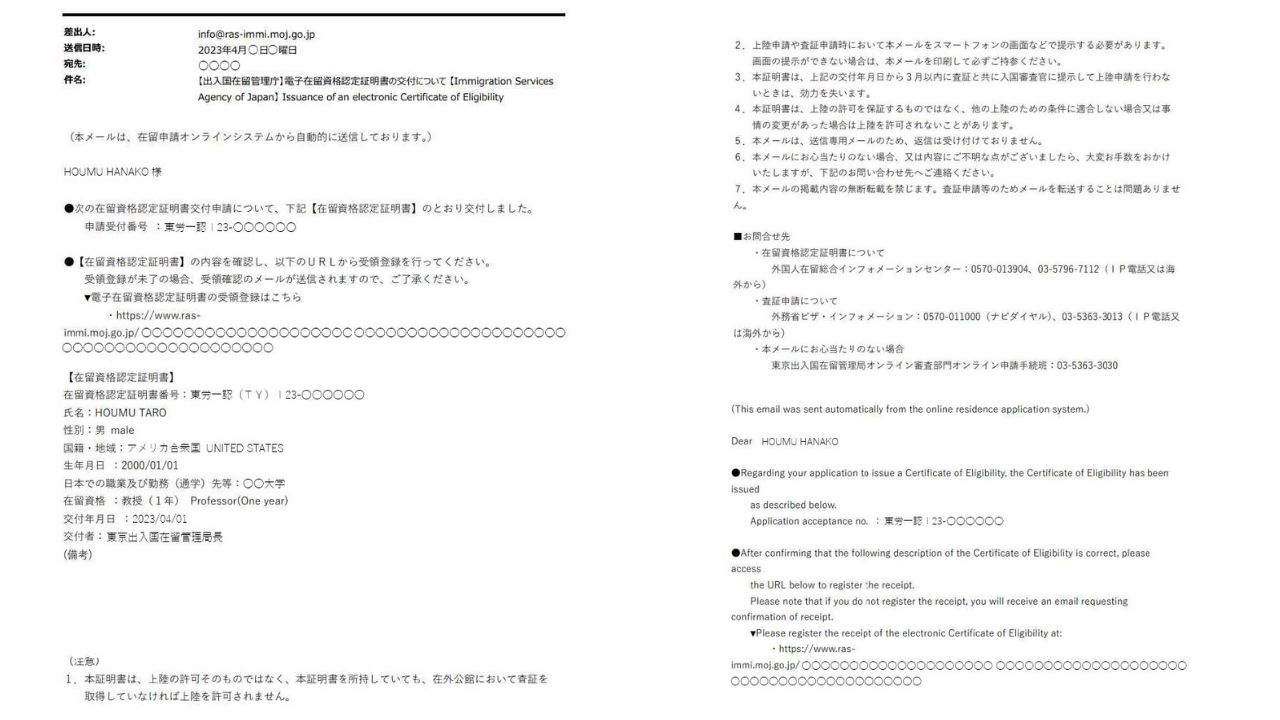

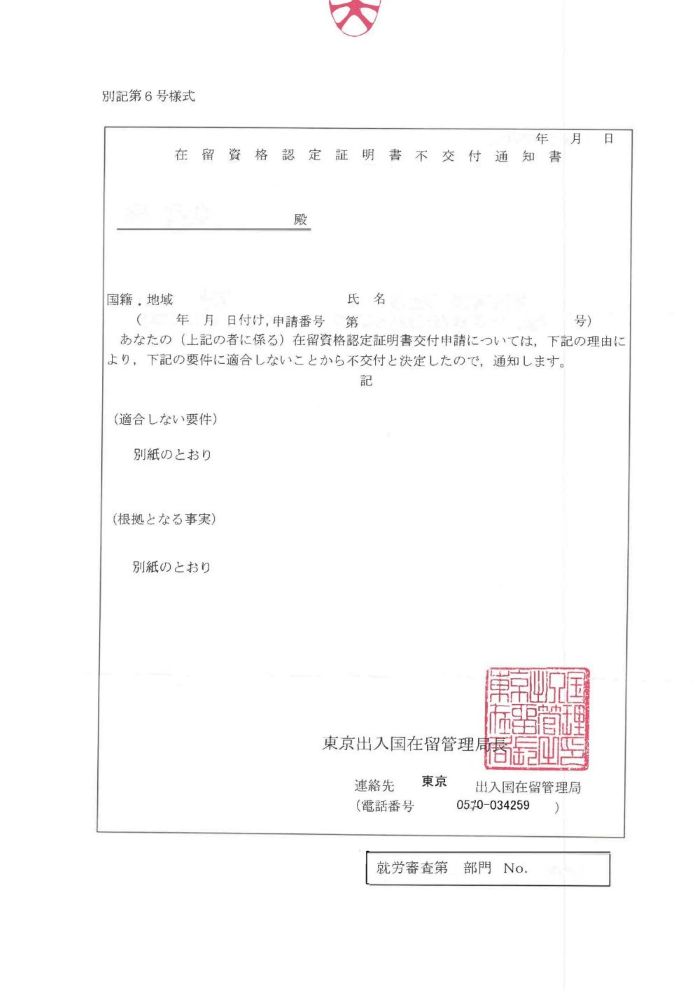

以下は、在留資格認定証明書(COE)のサンプルです。

証明書はメールで交付されます。日本語と英語で記載されており、印刷するとA4サイズで数枚になります。

従来は「紙」での交付でしたが、2023年3月以降はサンプルのように電子メールで送付されるようになりました。そのため、交付当日に海外にいる申請人本人のもとに証明書が届くようになり大幅な手続き簡素化に繋がりました。

紙の証明書の場合、交付後に申請人本人のもとに国際郵便で送付する必要があり、お金も手間もかかってしまいます。そのため、当事務所では、原則メール交付のみでの申請を行っています。

なお、現在も紙での証明書交付は行われていますが、上記のことを鑑みても特別メリットはありませんのでオススメはしておりません。

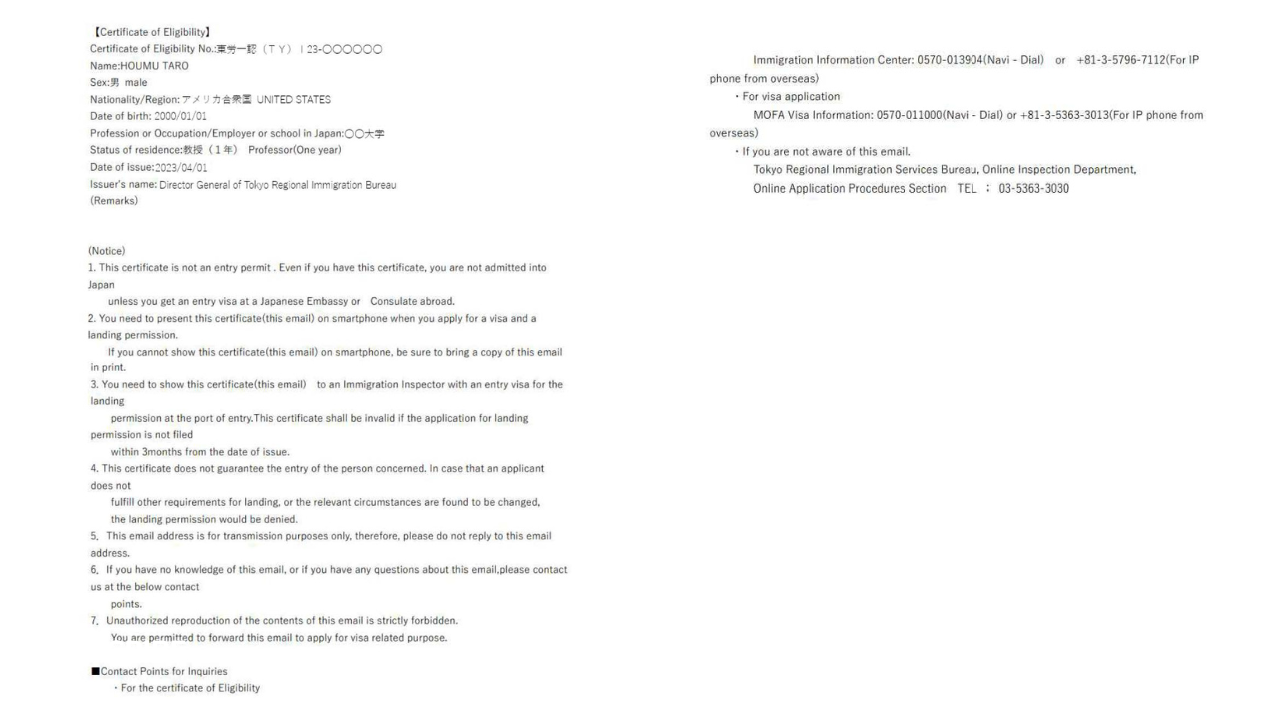

在留資格認定証明書交付申請から入国までの流れ

在留資格認定証明書の概要はご理解いただけたかと思います。

つぎに、証明書の交付申請からその後の日本入国までの流れを説明していきます。

それでは、①~⑥までの流れを順番に見ていきましょう!

①在留資格認定証明書交付申請

申請人(外国人)が従事する予定の会社所在地を管轄する出入国在留管理局に申請を行います。申請人は海外にいるため日本国内の代理人が代わりに申請を行います。代理人は誰でもなれるわけではなく、在留資格毎に決められています。就労ビザの場合には会社担当者が代理人となって申請を行うことが可能です。

しかし、一般の方がこの申請を行うのは難しいため、行政書士等の専門家に依頼をするケースが多いです。

こちらもあわせてチェック!

②許可

申請が許可されると在留資格認定証明書が交付されます。

証明書は、代理人が申請を行った場合には代理人に、行政書士が行なった場合には行政書士に届きます。

紙での交付を希望した場合には紙の証明書が、メールを希望した場合にはメールが届きます。

こちらもあわせてチェック!

申請してから許可されるまでの日数は?

【動画でも解説しています】

③在留資格認定証明書の郵送

許可後、代理人若しくは行政書士のもとに届いた在留資格認定証明書を海外にいる申請人へ国際郵便で送付をします。送付先国によって日数はまちまちですので、事前に確認をした上で申請人に知らせ郵送を行いましょう。

なお、先程説明したように、メールでの交付を希望された場合には、そのメールを申請人に転送するだけで済みますので、在留資格認定証明書の交付は紙ではなくメールを強くオススメいたします。

こちらもあわせてチェック!

④ビザ(査証)発給申請

海外の申請人に在留資格認定証明書が届いたら、現地の在外公館にビザの発給申請を行います。申請に必要な書類や費用は現地の在外公館に確認をしてください。もちろん、証明書は提出を行います。

こちらもあわせてチェック!

⑤ビザ(査証)の発給

ビザの申請後、取得までに約1週間ほどかかります。

申請内容に疑義がある場合には外務本省(東京)による慎重審査が行なわれるため1ヵ月以上かかるケースもあるようです。

また、在留資格認定証明書が交付されたからといって、在外公館でのビザ(査証)申請が必ず許可になる保証はありませんので、その点はご注意ください。

⑥入国

無事にビザ(査証)が発給されれば、日本への入国の準備が整います。会社と連絡を取り、入国スケジュールを決定しましょう。

なお、在留資格認定証明書は有効期限があるため注意が必要です。交付日から3ヵ月とされていますので、計画的に準備を行いましょう。

入国後、到着した空港又は港で在留カードを受け取ることができます。受け取る際には、カードに記載されている情報に間違いがないか確認をしましょう。

申請に必要な書類について

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類について、代表的な就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を例に説明します。

共通書類

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 顔写真

- 返信用封筒(紙の証明書交付を希望する場合)

カテゴリー1の場合:上場企業や認定制度を受けている企業等

会社が用意するもの

- 四季報の写し又は証券取引所に上場していることを証明する文書

- 認定証の写し(認定制度を受けている企業の場合)

- 【派遣契約の場合】労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料

申請人が用意するもの

- 【日本の専門学校卒業生の場合】専門士の記載のある卒業証明書・成績証明書

カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収額1,000万円以上の企業

会社が用意するもの

- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し

- 【派遣契約の場合】労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料

申請人が用意するもの

- 【日本の専門学校卒業生の場合】専門士の記載のある卒業証明書・成績証明書

カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収額1,000万円未満の企業

会社が用意するもの

- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

- 履歴事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの)

- 決算書(直近年度のもの)

- 事業計画書(新規事業の場合)

- 会社概要のわかる資料(パンフレットやホームページの写し等)

- 【雇用契約の場合】雇用契約書又は労働条件通知書などの労働条件を明示する文書

- 【役員就任の場合】役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

- 【外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合】地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

- 【派遣契約の場合】労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料

申請人が用意するもの

- 顔写真

- 履歴書

- 大学の卒業証明書(学位が記載されているもの)

- 大学の成績証明書

- 資格試験合格証(職務内容に関連する資格の場合、審査が有利に働く可能性があります)

- 【日本の専門学校卒業生の場合】専門士の記載のある卒業証明書・成績証明書

- 【実務経験で申請をする場合】在籍証明書等(関連する業務に従事した期間が記載されているもの)

- 【IT技術者として申請をする場合】法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書(取得している場合)

カテゴリー4の場合:新設会社(決算未到来)や個人事業主

会社が用意するもの

- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

- 履歴事項全部証明書(取得から3ヵ月以内のもの)

- 事業計画書やビジネスプランの分かる企画書等(決算未到来の場合)

- 確定申告書(個人事業主の場合)

- 会社概要のわかる資料(パンフレットやホームページの写し等)

- 給与支払事務所等の開設届出書

- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

- 【雇用契約の場合】雇用契約書又は労働条件通知書などの労働条件を明示する文書

- 【役員就任の場合】役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

- 【外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合】地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

- 【派遣契約の場合】労働条件通知書等の申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料

申請人が用意するもの

- 顔写真

- 履歴書

- 大学の卒業証明書(学位が記載されているもの)

- 大学の成績証明書

- 資格試験合格証(職務内容に関連する資格の場合、審査が有利に働く可能性があります)

- 【日本の専門学校卒業生の場合】専門士の記載のある卒業証明書・成績証明書

- 【実務経験で申請をする場合】在籍証明書等(関連する業務に従事した期間が記載されているもの)

- 【IT技術者として申請をする場合】法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書(取得している場合)

こちらもあわせてチェック!

【記入例あり】在留資格認定証明書交付申請書の書き方

技術人文知識国際業務ビザとは?

技術人文知識国際業務ビザの申請別必要書類について

不交付になった場合の対応と再申請について

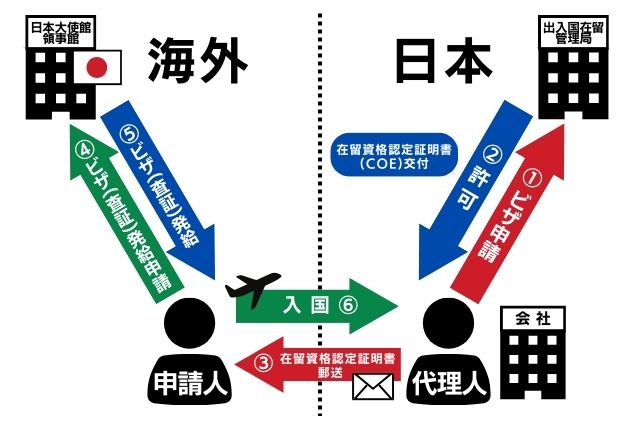

出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請が不交付(不許可)となってしまった場合、どのような対処をすればよいのでしょうか。

不交付の場合、入管から申請代理人に対して以下のような手紙が届きます。

通知書には、不交付の理由が簡単に記載してあります。

例えば、

- 基準に適合するとは認められません

- 経歴に疑義があり内容に信ぴょう性があるとは認められません

などの記載があります。

我々のようなビザ申請を専門に行っている行政書士等の場合には、申請内容と不交付理由を照らし合わせればだいたいの理由は分かりますが、一般の方では何のことかわからないかと思います。

そのため、申請先の出入国在留管理局に不交付の理由を聴きに行きます。不交付通知書を持参して、窓口で「理由を聴きにきました」と言えば対応してくれます。別室に呼ばれて、審査官が理由を説明してくれます。

この際に重要なのは、再申請が可能なのか?(再申請を希望する場合)を確認することです。理由をもとに再申請の可能性や、改善策等を説明してくれます。

なお、この説明はいちどしか聴くことができません。内容を忘れたからといって後日改めて聴くことはできませんのでご注意ください。

確実に再申請を進めたい場合、不許可理由の聴き取りの際に行政書士に同席してもらうという方法もあります。専門家が同席することで、一般の方とは異なる切り口で質問をすることができ、その後の再申請の許可の可能性をぐっと上げることも可能でしょう。ぜひご検討ください。

こちらもあわせてチェック!

まとめ

いかがでしたか。内定した外国人を海外から呼ぶ方法と、一連の流れがお分かりいただけたかと思います。日本国内、海外現地とお互いの国で手続きを行う必要があります。

また、準備をはじめてから外国人の方が入国するまでにはある程度の日数を要します。そのため、計画的に進めていかないと採用スケジュールが狂ってしまう可能性もあります。

失敗せずにビザを取得するためには正確な知識での申請が大事です。ぜひ専門家への相談も検討して進めていきましょう。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

関連するオススメ記事はこちら

- 【2026年4月入社】就労ビザへ変更を予定している留学生の方へ

- 【就職活動ビザ】学校卒業後に就職活動を行う留学生へ|必要書類と申請方法を解説します!

- 【経営管理ビザの方は要注意】2025年10月~、許可基準が新しくなりました|3年以内に新基準を満たす必要があります

- 【特定活動55号】特定自動車運送業準備について解説|特定技能1号の準備のためのビザ

- 【特定活動12号】サマージョブビザとは?外国人学生の夏休みインターンシップについて

- 【特定活動50号】スキーインストラクターのための就労ビザについて徹底解説!

- 【特定活動57号】国際園芸博覧会関係者(56号)の配偶者と子を帯同するには

- 【特定活動56号】国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)関係者のための申請ガイド

- 【特定活動4号】駐日パレスチナ総代表部職員とその家族|概要を解説しています

- 【特定活動3号】台湾日本関係協会職員とその家族|ビザについて概要を解説します

行政書士法人35

代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業

2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート